› たぶんかきょうせいSAGA › H23日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ

› たぶんかきょうせいSAGA › H23日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ2012年02月02日

日本語ボランティア養成講座第10回目「聞くことを教える」

先週の日曜日(1月29日)日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編第10回目を開催しました

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です

10回目の講座の講師は城保江先生。「音声教育」について教えていただきました

まずはじめに、受講者の方からの音声に関する質問に答えていただきました。

皆さん、日本語の「ん」には発音の種類によって5つものグループがあることを知っていましたか どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください

どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください

1.サンマ、 2.感動、 3.三角、 4.親愛、 5.パン、6.真ん中、7.順位、8.サンバ、9.三円、10.金庫、11.散歩、12.ペン、13.漫画、14空き缶

ヒント :5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ

:5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ

また、受講者の方からは他にも、「おとうさん」は「otouさん」と「う」と書くのに、何故「お」と発音するの 、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの

、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました

といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました

今回の講座では、「音声教育」の中でも特に聴解(聞き取り)の指導の仕方を中心に教えていただきました。聴解能力を鍛えるためには、もちろんできるだけ長く対象言語に触れさせる時間を取ることが重要ですが、ただ聴かせるだけでなく、聴解のコツ・ストラテジーを学習者に身に付けてもらう指導をすることが大切です。

今回の講座では、聴解の授業を「前作業(聞く前の作業)」、「本作業(テキストを数回にわたって聞いて理解する)」「後作業(聞いた後に反応を表現したり、テキストから言語を学んだりする)」に分け、聴解のストラテジーを身に付けてもらうためにそれぞれの段階においてどのような授業の工夫ができるかを参加者の皆さんに考えていただきました。

模擬授業のお題は「台風のニュースを聞く」。今回は3グループに分かれて授業のデモンストレーションをしてもらいました。

参加者の皆さんには、音声教材として使用する「台風のニュース」を元に、「前作業(聞く前の作業)」としてどのような授業ができるかを考えてもらいました。

「前作業」としては4つの重要なガイドラインがあります。

①テキストの内容について学習者が持っている知識や情報、経験を引き出す。

②テキストに関連した絵や写真を利用して、内容を予測させる。

③キーワードを確認する。

④聞く前に質問を与え、聞き取りの目的を意識させる。

参加者の皆さんには、このガイドラインに沿って、日本列島の地図を用意したり、キーワードをカードにまとめたり、「台風が来たらどうなりますか?」「あなたの国にも台風は来ますか?」「どんなことに注意しなければいけませんか?」といった質問を考えたりしてもらいました。絵を見せたり、小道具を使ってどのような内容かを推測させたり、質問の仕方を工夫することでキーワードを引き出しやすくしたりと、それぞれのグループが工夫を凝らした模擬授業をされていて、とても勉強になりました

「本作業」「後作業」の授業のガイドラインが知りたい方はSPIRA(info@spira.or.jp)までご連絡ください

また、先生には催眠マジック( )もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。

)もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。

「あなたの手がどんどん、どんどん、にょきにょき、にょきにょき伸びていきます。どんどん伸びて壁を突き抜けて建物の外に出てしまいました。手はまだまだ伸びていきます。天山を越えて玄界灘まで来てしまいました。にょきにょき、にょきにょき。その先に見えるのは対馬。そして釜山 ソウル~

ソウル~ 」

」

はい、では目を開けて、左手を前に伸ばし左右の手の長さを比べてみてください。右手の方が左手より長くなっていませんか

これは、いかに私たちが思い込みに囚われているかを体験してもらう実験で、「そんなことができるわけがない」と思っていても、イメージを膨らませ、意識を変えることで、自分の思っている以上のことができてしまう体験をしてもらうものです。音声の指導をする際には、学習者さんに、間違いを恐れず、大きな声で、声が壁を突き抜けていくイメージで発声をしてもらうと、聞き取りやすいきれいな日本語に近づけるかもしれません。また、滑舌をよくするためには、ワインのコルクを口の両側にくわえて、話す練習をするとよいそうです。講座でも、受講者の皆さんにコルクの代わりに手をくわえてやってもらいました

城先生、とても楽しい講座をありがとうございました

次回の日本語ボランティア養成講座は2月19日です。

次回のブラッシュアップ講座では、受講者の方だけでなく、日本語教育に携わっている方皆さまに来ていただきたいと思っています

講座では、貞松明子先生に、日本語教育に関する様々な質問に答えていただく予定です。また、前半には「使役形」についてもご教授いただく予定です。

当日のスケジュールは次の通りです。

【日時】:平成24年2月19日(日) 13:00~17:00

【場所】:佐賀県県庁 本館4階正庁

【講師】:貞松明子氏

(前半)13:00~15:00

「使役形」の説明&日本語教育全般に関する質疑応答

(後半)15:00~17:00

日本語教室運営に関する質疑応答(当協会事務局長も出席予定)

参加費は無料です。前半だけ、後半だけ、の参加でも構いません。たっぷり4時間時間がありますので、どんな小さな疑問でもどんどん質問してください。ご興味のある方、ぜひお友達を誘ってお越しください

資料の準備がありますので、ご出席される方は事前に、info@spira.or.jpまで、ご連絡をお願い致します

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です

10回目の講座の講師は城保江先生。「音声教育」について教えていただきました

まずはじめに、受講者の方からの音声に関する質問に答えていただきました。

皆さん、日本語の「ん」には発音の種類によって5つものグループがあることを知っていましたか

どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください

どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください

1.サンマ、 2.感動、 3.三角、 4.親愛、 5.パン、6.真ん中、7.順位、8.サンバ、9.三円、10.金庫、11.散歩、12.ペン、13.漫画、14空き缶

ヒント

:5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ

:5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ

また、受講者の方からは他にも、「おとうさん」は「otouさん」と「う」と書くのに、何故「お」と発音するの

、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの

、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました

といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました

今回の講座では、「音声教育」の中でも特に聴解(聞き取り)の指導の仕方を中心に教えていただきました。聴解能力を鍛えるためには、もちろんできるだけ長く対象言語に触れさせる時間を取ることが重要ですが、ただ聴かせるだけでなく、聴解のコツ・ストラテジーを学習者に身に付けてもらう指導をすることが大切です。

今回の講座では、聴解の授業を「前作業(聞く前の作業)」、「本作業(テキストを数回にわたって聞いて理解する)」「後作業(聞いた後に反応を表現したり、テキストから言語を学んだりする)」に分け、聴解のストラテジーを身に付けてもらうためにそれぞれの段階においてどのような授業の工夫ができるかを参加者の皆さんに考えていただきました。

模擬授業のお題は「台風のニュースを聞く」。今回は3グループに分かれて授業のデモンストレーションをしてもらいました。

参加者の皆さんには、音声教材として使用する「台風のニュース」を元に、「前作業(聞く前の作業)」としてどのような授業ができるかを考えてもらいました。

「前作業」としては4つの重要なガイドラインがあります。

①テキストの内容について学習者が持っている知識や情報、経験を引き出す。

②テキストに関連した絵や写真を利用して、内容を予測させる。

③キーワードを確認する。

④聞く前に質問を与え、聞き取りの目的を意識させる。

参加者の皆さんには、このガイドラインに沿って、日本列島の地図を用意したり、キーワードをカードにまとめたり、「台風が来たらどうなりますか?」「あなたの国にも台風は来ますか?」「どんなことに注意しなければいけませんか?」といった質問を考えたりしてもらいました。絵を見せたり、小道具を使ってどのような内容かを推測させたり、質問の仕方を工夫することでキーワードを引き出しやすくしたりと、それぞれのグループが工夫を凝らした模擬授業をされていて、とても勉強になりました

「本作業」「後作業」の授業のガイドラインが知りたい方はSPIRA(info@spira.or.jp)までご連絡ください

また、先生には催眠マジック(

)もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。

)もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。「あなたの手がどんどん、どんどん、にょきにょき、にょきにょき伸びていきます。どんどん伸びて壁を突き抜けて建物の外に出てしまいました。手はまだまだ伸びていきます。天山を越えて玄界灘まで来てしまいました。にょきにょき、にょきにょき。その先に見えるのは対馬。そして釜山

ソウル~

ソウル~ 」

」はい、では目を開けて、左手を前に伸ばし左右の手の長さを比べてみてください。右手の方が左手より長くなっていませんか

これは、いかに私たちが思い込みに囚われているかを体験してもらう実験で、「そんなことができるわけがない」と思っていても、イメージを膨らませ、意識を変えることで、自分の思っている以上のことができてしまう体験をしてもらうものです。音声の指導をする際には、学習者さんに、間違いを恐れず、大きな声で、声が壁を突き抜けていくイメージで発声をしてもらうと、聞き取りやすいきれいな日本語に近づけるかもしれません。また、滑舌をよくするためには、ワインのコルクを口の両側にくわえて、話す練習をするとよいそうです。講座でも、受講者の皆さんにコルクの代わりに手をくわえてやってもらいました

城先生、とても楽しい講座をありがとうございました

次回の日本語ボランティア養成講座は2月19日です。

次回のブラッシュアップ講座では、受講者の方だけでなく、日本語教育に携わっている方皆さまに来ていただきたいと思っています

講座では、貞松明子先生に、日本語教育に関する様々な質問に答えていただく予定です。また、前半には「使役形」についてもご教授いただく予定です。

当日のスケジュールは次の通りです。

【日時】:平成24年2月19日(日) 13:00~17:00

【場所】:佐賀県県庁 本館4階正庁

【講師】:貞松明子氏

(前半)13:00~15:00

「使役形」の説明&日本語教育全般に関する質疑応答

(後半)15:00~17:00

日本語教室運営に関する質疑応答(当協会事務局長も出席予定)

参加費は無料です。前半だけ、後半だけ、の参加でも構いません。たっぷり4時間時間がありますので、どんな小さな疑問でもどんどん質問してください。ご興味のある方、ぜひお友達を誘ってお越しください

資料の準備がありますので、ご出席される方は事前に、info@spira.or.jpまで、ご連絡をお願い致します

2012年01月20日

日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編8回目と9回目

先週の日曜日(1月15日)、日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編9回目を開催しました。先月12月11日に行われたブラッシュアップ講座8回目と併せてご報告いたします

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。

12月11日のブラッシュアップ講座は、有瀬尚子先生に講師として来ていただき、「漢字教育」について教えていただきました

「あがる、のぼる、うえ、うわ、じょう・・・ああ、読み方が多くて覚えられない!!」

「とめ?はらい?・・・書き方ってそんなに重要なの??」

「同じ漢字でも意味が違うなんて、ややこしい!!」

「漢字」というと、こんな学習者さんのつぶやきが聞こえてきそうです。ですが、漢字学習は日本語学習では欠くことのできない重要な項目の一つです。漢字を知っていると、例えば「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした」のような、ややこしい文章でも頭の中で漢字に変換して意味を理解できるようになります。

講座では、学習者のモチベーションをあげるための指導のコツを教えていただきました。漢字を指導する際には、ついつい「次回までに○○個漢字を覚えてきましょう」と学習者にノルマを課す指導になりがちですが、例えば漢字の仕組み・成り立ちを教えたり、クイズ形式で漢字のテストを行ったりすることにより、学習者の漢字に対する抵抗感を減らすことができます。講座では、参加者の皆さんに漢字テストを作ってもらいました

グループに分かれて漢字テストを考え中。

国語辞書・漢字辞書を見ながら、漢字の形、意味、用法、読みなどに焦点を当てた漢字テストを作ってもらいました。

因みに国語辞書を見ていると、日本語の仕組み・成り立ちがわかってとても面白いです

例えば、「ら行音」で始まる「和語」を国語辞書で探してみてください。

いくつ見つかりましたか

実は日本語の「ら行音」で始まる語はほとんどが「漢語」か「外来語」で、「和語」はほとんど存在しません。日本語には元々「ら・り・る・れ・ろ」が存在しなかったからだそうです。百人一首には「ら行」で始まる単語は一つもないそうですよ。日本人が英語を勉強する時にどうしても「L」と「R」の発音で躓いてしまうのは、もしかしたらこのことが原因かもしれません

国語辞書でもうひとつ。母音の語彙数(辞書のページ数)を「あ行、い行、う行、え行、お行」それぞれ調べてみてください。協会にあった国語辞書で調べてみたところ、あ行は39ページ、い行は42ページ、う行は21ページ、え行は12ページ、お行は12ページありました。え行とお行が他の行に比べて少ないですよね?これは元々、日本語には「a、i、u」の3母音しか存在しなかったからだそうです。今でもその名残が琉球方言に残っています。例えば沖縄の人達は、雲「kumo」は「kumu」、箱「hako」は「haku」と発音するそうです。某自動車会社のCMで某女優が車の中で妄想していた「ムムマッファ」を覚えていますか 琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった 日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

これが受講者の方に作ってもらった漢字テストです

単に漢字を丸暗記させるのではなく、このように出題の仕方を工夫した漢字テストをすることにより、学習者さんたちの漢字に対する興味を引き、理解を深めてもらうことができると思います。私自身、この講座を通して漢字に対する興味が増しました

最後に有瀬先生から皆さまに漢字クイズ

次の漢字読めますか

①小豆、②海月、③竹刀、④百足、⑤田舎、⑥白粉

因みに④の「百足」、英語ではcentipedeと言います。「百の足」という意味です。漢字を見ていると日本語と英語の共通点も発見できてとても面白いです

そして、1月15日のブラッシュアップ講座は、貞松明子先生に「授受動詞・待遇表現」について教えていただきました。

早速ですが、皆さま、以下の文章を読んでみてください。

・私は○○さんにプレゼントをくれました。

・○○さんは私にプレゼントをあげました。

どこか違和感を感じますよね?日本人は感覚的に授受動詞を使い分けていて、「私は○○さんにプレゼントをあげました」とは言いますが、「私は○○さんにプレゼントをくれました」とは言いません。同様に、○○さんは私にプレゼントをくれました」とは言いますが、「○○さんは私にプレゼントをあげました」とは言いません。

講座では、どうしたら学習者さんにこうした日本語の使い分けを分かりやすく教えることができるかを指導していただきました

先生にはたくさんの絵カードを持ってきていただき、図に示しながら授受表現を教える方法を教えていただきました。例えば、「行為の授受」は「 やさしさ

やさしさ 」のやり取りですので、

」のやり取りですので、 のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

また、日本人が普段の会話において、対話者との人間関係(親疎関係)やTPOに応じて使い分けている待遇表現(上位の相手に対して使う「敬語」だけでなく、下位の相手に対する言葉づかいも含む)ですが、学習者にとっては、理解し、習得するのが最も難しい項目の一つです。今回の講座ではそのような待遇表現を学習者さんに理解しやすくするため、敬語を使う場面を想定したスキット作りをしてもらいました

スキット考え中。

今回は2グループに分かれてスキット作りをしてもらいました。

一つは、「会社の上司と取引先の会社社員との会話」

「自社にて」

○○物産△△:「社長、今日は10時から○○商事の△△さんと会って新商品の鍋のプレゼンをします。社長もよろしくお願いします。」

○○物産社長:「ああわかった。資料を作っておいてくれ。」

「○○商事にて」

○○物産△△:「はじめまして、○○物産の△△と申します。本日はわが社の新商品の鍋を持って参りました。こちらが当社の社長の△△です。」

○○物産社長:「本日はお時間を取っていただき誠にありがとうございます。」・・・

「帰りの車内にて」

○○物産△△:「社長、今日はありがとうございました。」

○○物産社長:「ああ、ご苦労だったね。」・・・・

同じ社員と社長の会話で会っても、取引先の会社社員を前にした時と、2人だけの時とは言葉遣いが異なりますよね。

もう一つは「夫と妻と夫の母親との会話」

「夫婦の自宅にて」

夫:「今日は親と会うんだからきちんと挨拶をしていい妻を演じてくれよ。」

妻:「ああ、緊張する・・・嫌だな・・・」

「実家にて」

夫:「母さん、久しぶり。元気にしていたかい?」

妻:「お母様、今日はお会いするのをとても楽しみにしていました。何か私にお手伝いできることはありませんか?」・・・

「実家からの帰り」

妻:「ああ疲れた。こんな経験はもうしばらくしたくないわ。」

社長と社員の会話と同じく、夫婦が二人だけの時と、親を前にしたときとでは、言葉遣いが大きく異なりますね。

私たちが普段、その場に一緒にいる人や周りの状況によって、たとえ会話の相手が同じ人であっても、無意識に言葉を使い分けていることに、スキットを演じてもらうことで気付づきました。とても面白く、勉強になりました

次回のブラッシュアップ講座は1月29日(日)、「音声教育」について考えます。

受講者の皆さま、次回もよろしくお願い致します

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。

12月11日のブラッシュアップ講座は、有瀬尚子先生に講師として来ていただき、「漢字教育」について教えていただきました

「あがる、のぼる、うえ、うわ、じょう・・・ああ、読み方が多くて覚えられない!!」

「とめ?はらい?・・・書き方ってそんなに重要なの??」

「同じ漢字でも意味が違うなんて、ややこしい!!」

「漢字」というと、こんな学習者さんのつぶやきが聞こえてきそうです。ですが、漢字学習は日本語学習では欠くことのできない重要な項目の一つです。漢字を知っていると、例えば「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした」のような、ややこしい文章でも頭の中で漢字に変換して意味を理解できるようになります。

講座では、学習者のモチベーションをあげるための指導のコツを教えていただきました。漢字を指導する際には、ついつい「次回までに○○個漢字を覚えてきましょう」と学習者にノルマを課す指導になりがちですが、例えば漢字の仕組み・成り立ちを教えたり、クイズ形式で漢字のテストを行ったりすることにより、学習者の漢字に対する抵抗感を減らすことができます。講座では、参加者の皆さんに漢字テストを作ってもらいました

グループに分かれて漢字テストを考え中。

国語辞書・漢字辞書を見ながら、漢字の形、意味、用法、読みなどに焦点を当てた漢字テストを作ってもらいました。

因みに国語辞書を見ていると、日本語の仕組み・成り立ちがわかってとても面白いです

例えば、「ら行音」で始まる「和語」を国語辞書で探してみてください。

いくつ見つかりましたか

実は日本語の「ら行音」で始まる語はほとんどが「漢語」か「外来語」で、「和語」はほとんど存在しません。日本語には元々「ら・り・る・れ・ろ」が存在しなかったからだそうです。百人一首には「ら行」で始まる単語は一つもないそうですよ。日本人が英語を勉強する時にどうしても「L」と「R」の発音で躓いてしまうのは、もしかしたらこのことが原因かもしれません

国語辞書でもうひとつ。母音の語彙数(辞書のページ数)を「あ行、い行、う行、え行、お行」それぞれ調べてみてください。協会にあった国語辞書で調べてみたところ、あ行は39ページ、い行は42ページ、う行は21ページ、え行は12ページ、お行は12ページありました。え行とお行が他の行に比べて少ないですよね?これは元々、日本語には「a、i、u」の3母音しか存在しなかったからだそうです。今でもその名残が琉球方言に残っています。例えば沖縄の人達は、雲「kumo」は「kumu」、箱「hako」は「haku」と発音するそうです。某自動車会社のCMで某女優が車の中で妄想していた「ムムマッファ」を覚えていますか

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった 日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

これが受講者の方に作ってもらった漢字テストです

単に漢字を丸暗記させるのではなく、このように出題の仕方を工夫した漢字テストをすることにより、学習者さんたちの漢字に対する興味を引き、理解を深めてもらうことができると思います。私自身、この講座を通して漢字に対する興味が増しました

最後に有瀬先生から皆さまに漢字クイズ

次の漢字読めますか

①小豆、②海月、③竹刀、④百足、⑤田舎、⑥白粉

因みに④の「百足」、英語ではcentipedeと言います。「百の足」という意味です。漢字を見ていると日本語と英語の共通点も発見できてとても面白いです

そして、1月15日のブラッシュアップ講座は、貞松明子先生に「授受動詞・待遇表現」について教えていただきました。

早速ですが、皆さま、以下の文章を読んでみてください。

・私は○○さんにプレゼントをくれました。

・○○さんは私にプレゼントをあげました。

どこか違和感を感じますよね?日本人は感覚的に授受動詞を使い分けていて、「私は○○さんにプレゼントをあげました」とは言いますが、「私は○○さんにプレゼントをくれました」とは言いません。同様に、○○さんは私にプレゼントをくれました」とは言いますが、「○○さんは私にプレゼントをあげました」とは言いません。

講座では、どうしたら学習者さんにこうした日本語の使い分けを分かりやすく教えることができるかを指導していただきました

先生にはたくさんの絵カードを持ってきていただき、図に示しながら授受表現を教える方法を教えていただきました。例えば、「行為の授受」は「

やさしさ

やさしさ 」のやり取りですので、

」のやり取りですので、 のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。また、日本人が普段の会話において、対話者との人間関係(親疎関係)やTPOに応じて使い分けている待遇表現(上位の相手に対して使う「敬語」だけでなく、下位の相手に対する言葉づかいも含む)ですが、学習者にとっては、理解し、習得するのが最も難しい項目の一つです。今回の講座ではそのような待遇表現を学習者さんに理解しやすくするため、敬語を使う場面を想定したスキット作りをしてもらいました

スキット考え中。

今回は2グループに分かれてスキット作りをしてもらいました。

一つは、「会社の上司と取引先の会社社員との会話」

「自社にて」

○○物産△△:「社長、今日は10時から○○商事の△△さんと会って新商品の鍋のプレゼンをします。社長もよろしくお願いします。」

○○物産社長:「ああわかった。資料を作っておいてくれ。」

「○○商事にて」

○○物産△△:「はじめまして、○○物産の△△と申します。本日はわが社の新商品の鍋を持って参りました。こちらが当社の社長の△△です。」

○○物産社長:「本日はお時間を取っていただき誠にありがとうございます。」・・・

「帰りの車内にて」

○○物産△△:「社長、今日はありがとうございました。」

○○物産社長:「ああ、ご苦労だったね。」・・・・

同じ社員と社長の会話で会っても、取引先の会社社員を前にした時と、2人だけの時とは言葉遣いが異なりますよね。

もう一つは「夫と妻と夫の母親との会話」

「夫婦の自宅にて」

夫:「今日は親と会うんだからきちんと挨拶をしていい妻を演じてくれよ。」

妻:「ああ、緊張する・・・嫌だな・・・」

「実家にて」

夫:「母さん、久しぶり。元気にしていたかい?」

妻:「お母様、今日はお会いするのをとても楽しみにしていました。何か私にお手伝いできることはありませんか?」・・・

「実家からの帰り」

妻:「ああ疲れた。こんな経験はもうしばらくしたくないわ。」

社長と社員の会話と同じく、夫婦が二人だけの時と、親を前にしたときとでは、言葉遣いが大きく異なりますね。

私たちが普段、その場に一緒にいる人や周りの状況によって、たとえ会話の相手が同じ人であっても、無意識に言葉を使い分けていることに、スキットを演じてもらうことで気付づきました。とても面白く、勉強になりました

次回のブラッシュアップ講座は1月29日(日)、「音声教育」について考えます。

受講者の皆さま、次回もよろしくお願い致します

2011年11月16日

日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編

先週の日曜日、日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編7回目を行いました

これは、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。毎月1回のペースで年間10回、来年の2月まで、皆さんと一緒にお勉強する予定です!

7回目のブラッシュアップ講座では、貞松先生に「~た形・辞書形・ない形の文」をテーマに指導をしていただきました。

普段何気なく使っている日本語も、分析してみるととても奥が深いです。

例えば、次の文の違いは分かりますか?

①「休みの日は掃除をしたり洗濯をしたりします。」

②「休みの日は掃除をして洗濯をします。」

「~たり~たり」の文と「~て~て」の文の違いです。

正解は、「~たりの文では順序は関係ない」です。

では次の文はどうでしょう。皆さんならこの文の違いをどう学習者さんに説明しますか??

①「手を洗ってから食べてください。」

②「食べる前に手を洗ってください。」

どちらも言っている内容は同じですが、微妙にニュアンスが違いますよね。

日本語では、文の後の方にその文の中で一番大切な内容が来る場合が多いです。なので②の方が「手を洗ってください」ということが強調されます。

ではでは、次の会話文を考えてみましょう。

Aさん:「今お金を払わなければなりませんか?」

Bさん:「いいえ、払わなくてもいいです。」

Aさんが外国人の方ならきっとこう思うでしょう。

「今お金を払ってもいいの??それとも払ったらいけないの??今払った方がいいってこと???」

日本語には曖昧な表現がたくさんありますね。難しい

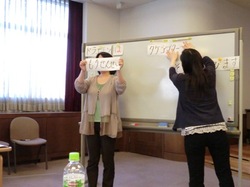

講座では、毎回グループに分かれてティーチング・デモンストレーションをしてもらっています。皆さんのアイディアがとても面白く、毎回とても楽しいです!!

グループに分かれてどんな授業をするか考え中。

今回は3つのグループに分かれて発表をしてもらいました。

「日本に来たばかりの人にアドバイスをしてあげましょう!」

「日本に来たばかりの人にアドバイスをしてあげましょう!」

「ありがとうございます、と言ったほうがいいですよ。」

(~たほうがいいです/~ないほうがいいですの文)

「かわいそうなシンデレラ」

「かわいそうなシンデレラ」

「シンデレラは継母の言うことを聞かなければなりません。」

(~なければなりませんの文)

「○○○円当たったら、何をしますか?」

「○○○円当たったら、何をしますか?」

「100万円当たったら、ハワイに旅行に行きます!」

「500円当たったら・・・、お弁当を買います 」

」

(~たらの文)

などなど、皆さんにとても楽しい授業をしてもらいました!受講者の皆さん、ありがとうございます!次回(12月11日)も宜しくお願いします

これは、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。毎月1回のペースで年間10回、来年の2月まで、皆さんと一緒にお勉強する予定です!

7回目のブラッシュアップ講座では、貞松先生に「~た形・辞書形・ない形の文」をテーマに指導をしていただきました。

普段何気なく使っている日本語も、分析してみるととても奥が深いです。

例えば、次の文の違いは分かりますか?

①「休みの日は掃除をしたり洗濯をしたりします。」

②「休みの日は掃除をして洗濯をします。」

「~たり~たり」の文と「~て~て」の文の違いです。

正解は、「~たりの文では順序は関係ない」です。

では次の文はどうでしょう。皆さんならこの文の違いをどう学習者さんに説明しますか??

①「手を洗ってから食べてください。」

②「食べる前に手を洗ってください。」

どちらも言っている内容は同じですが、微妙にニュアンスが違いますよね。

日本語では、文の後の方にその文の中で一番大切な内容が来る場合が多いです。なので②の方が「手を洗ってください」ということが強調されます。

ではでは、次の会話文を考えてみましょう。

Aさん:「今お金を払わなければなりませんか?」

Bさん:「いいえ、払わなくてもいいです。」

Aさんが外国人の方ならきっとこう思うでしょう。

「今お金を払ってもいいの??それとも払ったらいけないの??今払った方がいいってこと???」

日本語には曖昧な表現がたくさんありますね。難しい

講座では、毎回グループに分かれてティーチング・デモンストレーションをしてもらっています。皆さんのアイディアがとても面白く、毎回とても楽しいです!!

グループに分かれてどんな授業をするか考え中。

今回は3つのグループに分かれて発表をしてもらいました。

「日本に来たばかりの人にアドバイスをしてあげましょう!」

「日本に来たばかりの人にアドバイスをしてあげましょう!」「ありがとうございます、と言ったほうがいいですよ。」

(~たほうがいいです/~ないほうがいいですの文)

「かわいそうなシンデレラ」

「かわいそうなシンデレラ」「シンデレラは継母の言うことを聞かなければなりません。」

(~なければなりませんの文)

「○○○円当たったら、何をしますか?」

「○○○円当たったら、何をしますか?」「100万円当たったら、ハワイに旅行に行きます!」

「500円当たったら・・・、お弁当を買います

」

」(~たらの文)

などなど、皆さんにとても楽しい授業をしてもらいました!受講者の皆さん、ありがとうございます!次回(12月11日)も宜しくお願いします

2011年06月20日

日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編Vol2

こんにちは。

昨日の6月19日(日)に日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップの2回目が開催されました。

昨日の6月19日(日)に日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップの2回目が開催されました。

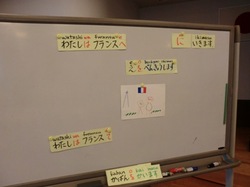

昨日のテーマは「動詞文」。その中の自動詞と他動詞について特に注目して掘り下げていきました。

また複文構造(2つの文:主文+副文からなる文)について学びました。

自動詞と他動詞と言われても「??」ですよね。パッとは出て来ない。(私は出て来ない)。

例文で言うと、「電気がつきます」が自動詞で「電気をつけます」が他動詞です。

自動詞、他動詞という考えがない国の言葉などもあり、日本語を学ぶ学習者は混乱する場面とも言われています。また教える方もどうやって違いを教えていいのか、どうやって例文を出したらいいか迷う場面。

複文構造とは、

複文構造とは、

「私はフランスへ行きます」

「私はフランスで絵を勉強します」

を助詞「に」を使って一つの文をつくる方法です。

「私はフランスへ絵を勉強しに行きます」

長く文章が出来るという事は初級から中級へ行くということで、学習者にとっては嬉しい事ですよね。

一通り自動詞、他動詞などの教え方や仕組みを学んだあと、グループになりワークショップ。

一通り自動詞、他動詞などの教え方や仕組みを学んだあと、グループになりワークショップ。

発表しました。

みなさんのアイディアが素晴らしかった。楽しかったです。

昨日のテーマは「動詞文」。その中の自動詞と他動詞について特に注目して掘り下げていきました。

また複文構造(2つの文:主文+副文からなる文)について学びました。

自動詞と他動詞と言われても「??」ですよね。パッとは出て来ない。(私は出て来ない)。

例文で言うと、「電気がつきます」が自動詞で「電気をつけます」が他動詞です。

自動詞、他動詞という考えがない国の言葉などもあり、日本語を学ぶ学習者は混乱する場面とも言われています。また教える方もどうやって違いを教えていいのか、どうやって例文を出したらいいか迷う場面。

「私はフランスへ行きます」

「私はフランスで絵を勉強します」

を助詞「に」を使って一つの文をつくる方法です。

「私はフランスへ絵を勉強しに行きます」

長く文章が出来るという事は初級から中級へ行くということで、学習者にとっては嬉しい事ですよね。

発表しました。

みなさんのアイディアが素晴らしかった。楽しかったです。

2011年05月17日

日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編開講♪

みなさん、こんにちは( ̄▽ ̄)。o0○ きたみかどです。

さて、今年度も日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編が開講です!これは、今既に日本語支援ボランティア(外国人など、日本語に困っている人に日本語を教えサポートするボランティア)として活動をしている方を対象に、日々の活動でぶつかる問題や課題を解決してもらう、またスキルアップをしてもらおうと企画された、講座です。今年の参加者は19名。昨年よりちょっと減りましたが、皆さん元気にそれぞれの思いを胸に参加していただきました。 毎月1回のペースで年間10回の講座。来年の2月まで皆さんお勉強ですφ(・ω・`)

さて、今年度も日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編が開講です!これは、今既に日本語支援ボランティア(外国人など、日本語に困っている人に日本語を教えサポートするボランティア)として活動をしている方を対象に、日々の活動でぶつかる問題や課題を解決してもらう、またスキルアップをしてもらおうと企画された、講座です。今年の参加者は19名。昨年よりちょっと減りましたが、皆さん元気にそれぞれの思いを胸に参加していただきました。 毎月1回のペースで年間10回の講座。来年の2月まで皆さんお勉強ですφ(・ω・`)

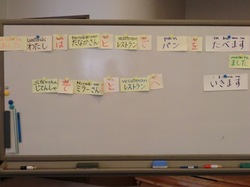

今日(5月15日)は第1回目。今日の講座は動詞文。「動詞文って?」(-ω-;)って思いますよね?まずは、日本語教育と国語教育の違いを復習。そう、日本語を教える時は、自分の話している日本語という言語を「外国語」としてとらえる考えが必要なんです。その後、今日のテーマの「移動動詞」と「動作動詞」を考えました。移動動詞とは「私は行きます」等の文。動作動詞は「私は食べます」等の文を言います。ね、ちょっとおもしろいでしょ。動作動詞と移動動詞の性質を学んだあと、それに関連する場所を表す時につかう「助詞」(で、に、を、へ)を勉強。これを使うと、文章がどんどん長くなるんです。例えば…

今日(5月15日)は第1回目。今日の講座は動詞文。「動詞文って?」(-ω-;)って思いますよね?まずは、日本語教育と国語教育の違いを復習。そう、日本語を教える時は、自分の話している日本語という言語を「外国語」としてとらえる考えが必要なんです。その後、今日のテーマの「移動動詞」と「動作動詞」を考えました。移動動詞とは「私は行きます」等の文。動作動詞は「私は食べます」等の文を言います。ね、ちょっとおもしろいでしょ。動作動詞と移動動詞の性質を学んだあと、それに関連する場所を表す時につかう「助詞」(で、に、を、へ)を勉強。これを使うと、文章がどんどん長くなるんです。例えば…

私は食べます。

私はケーキを食べます。

私は妹とケーキを食べます。

私は妹とレストランでケーキを食べます。

のように。学習者は覚えるとどんどん長い文が言えるようになるので面白いですよね(^◇^)

今度は受講者の番。グループに分かれ、これらの動詞文を外国の人に教える時、一発で分かってもらえるような「導入」部分に必要な教材と教え方の準備に取り掛かりました。

グループ内ではいろいろなアイディアが出されましたよ。教材も手作りで作ります。 文字を書いたり(文字カード)、絵を書いたり(絵カード)、それぞれ役割分担しながらつくりました。

グループ内ではいろいろなアイディアが出されましたよ。教材も手作りで作ります。 文字を書いたり(文字カード)、絵を書いたり(絵カード)、それぞれ役割分担しながらつくりました。

最後は発表。ドキドキです。他の受講者を学習者と思い、準備したものを発表です。それぞれに講師よりアドバイスをもらい、受講者全員でアイディアを共有しました。他の人の教え方や教材を見る事で、良い意味で教え方の分かりやすさ、分かりにくさが共有できました。明日からの実践に是非繋げてほしいと思います。2回目は来月です~。

最後は発表。ドキドキです。他の受講者を学習者と思い、準備したものを発表です。それぞれに講師よりアドバイスをもらい、受講者全員でアイディアを共有しました。他の人の教え方や教材を見る事で、良い意味で教え方の分かりやすさ、分かりにくさが共有できました。明日からの実践に是非繋げてほしいと思います。2回目は来月です~。

私は食べます。

私はケーキを食べます。

私は妹とケーキを食べます。

私は妹とレストランでケーキを食べます。

のように。学習者は覚えるとどんどん長い文が言えるようになるので面白いですよね(^◇^)

今度は受講者の番。グループに分かれ、これらの動詞文を外国の人に教える時、一発で分かってもらえるような「導入」部分に必要な教材と教え方の準備に取り掛かりました。