› たぶんかきょうせいSAGA › 2012年01月

› たぶんかきょうせいSAGA › 2012年01月2012年01月30日

読書百篇、その義自ずから見(あらわ)る

大家好。皆さんこんにちは。

1月28日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」後期講座を開催しました。

この講座は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の講座は、メイン講師は趙蘊さんです。

サブ講師として李奇さん、崔甜子さんに来ていただきました。

今日は中国語の補語(時間量・動作量)を勉強しました。

日本語では主語、目的語、時間量、動詞の順ですが、中国語では主語、動詞、時間量、目的語の順になります。

我学过三年汉語。(私は中国語を三年間勉強したことがある。)

我们唱了两个小时卡拉OK。(わたしたちはカラオケで2時間歌った。)

ただし、例外として目的語が代名詞のときは、主語、動詞、目的語、時間量の語順を取ります。

爸爸说了我一个小时。(お父さんは私を1時間にわたって説教した。)

次に、動作量の場合も基本は時間量のときと同じで、主語、動詞、動作量、目的語の順になります。

我们去过三次上海。(私たちは上海に三回行きました。)

次に、差量補語です。これは比較文の比較結果の差を表す数量詞のことで、次のように表します。

红茶比咖啡便宜三快。(紅茶はコーヒーより3元安い。)

後期講座になって、だんだんと中国語の文章も長くなり、また難しくなってきました。講師の趙さんから生徒の皆さんへ次の中国の故事が紹介されました。

书读百边,其义自见。(読書百篇、その義自ずから見(あらわ)る)

これは、「魏志」王粛伝注董遇伝からの引用で、「董遇(とうぐう)という常に本を持っている勉強熱心な人がいた。 郡から考廉に推挙され、次第に昇進し、献帝の御前講義を行う仕事をするようになった。 彼の元で直々に学びたいと言う人に、董遇は「読書百篇、その義自ずから見(あらわ)る」と言って断った。」というものです。

最後に、趙さんから中国の80年代のアニメの紹介がありました。素朴なアニメで使われている音楽がとても心地よいものでした。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

1月28日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」後期講座を開催しました。

この講座は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の講座は、メイン講師は趙蘊さんです。

サブ講師として李奇さん、崔甜子さんに来ていただきました。

今日は中国語の補語(時間量・動作量)を勉強しました。

日本語では主語、目的語、時間量、動詞の順ですが、中国語では主語、動詞、時間量、目的語の順になります。

我学过三年汉語。(私は中国語を三年間勉強したことがある。)

我们唱了两个小时卡拉OK。(わたしたちはカラオケで2時間歌った。)

ただし、例外として目的語が代名詞のときは、主語、動詞、目的語、時間量の語順を取ります。

爸爸说了我一个小时。(お父さんは私を1時間にわたって説教した。)

次に、動作量の場合も基本は時間量のときと同じで、主語、動詞、動作量、目的語の順になります。

我们去过三次上海。(私たちは上海に三回行きました。)

次に、差量補語です。これは比較文の比較結果の差を表す数量詞のことで、次のように表します。

红茶比咖啡便宜三快。(紅茶はコーヒーより3元安い。)

後期講座になって、だんだんと中国語の文章も長くなり、また難しくなってきました。講師の趙さんから生徒の皆さんへ次の中国の故事が紹介されました。

书读百边,其义自见。(読書百篇、その義自ずから見(あらわ)る)

これは、「魏志」王粛伝注董遇伝からの引用で、「董遇(とうぐう)という常に本を持っている勉強熱心な人がいた。 郡から考廉に推挙され、次第に昇進し、献帝の御前講義を行う仕事をするようになった。 彼の元で直々に学びたいと言う人に、董遇は「読書百篇、その義自ずから見(あらわ)る」と言って断った。」というものです。

最後に、趙さんから中国の80年代のアニメの紹介がありました。素朴なアニメで使われている音楽がとても心地よいものでした。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

2012年01月26日

活動への理解と共感の輪を広げるプレゼン講座!

1月21日土曜日、ふくおかNPOセンター代表の古賀桃子氏に講師として来ていただき、第3回多文化共生推進会議講演会を開催しました

講演の題目は「活動への理解と共感の輪を広げるプレゼン講座」。国際交流団体、市民活動団体、またボランティア団体の方などを対象に、「一生懸命広報をしているけど、なかなか声を届けられない」、「助成金の申請をしたいけど、どのように活動をアピールしたらよいのか分からない」といった疑問に対する答えのヒントを教えていただきました

最近は「プレゼンテーション」というと、イコール「パワーポイント」と考えてしまいがちですよね ですが、広報をされる側(助成金の審査をする側)からすると、どの団体も同じ様なやり方で広報をすると、聞くことに飽きてしまうし、活動の内容がそれぞれ違っていても、どの団体に対しても同じ様な印象を持ってしまうそうです

ですが、広報をされる側(助成金の審査をする側)からすると、どの団体も同じ様なやり方で広報をすると、聞くことに飽きてしまうし、活動の内容がそれぞれ違っていても、どの団体に対しても同じ様な印象を持ってしまうそうです

「プレゼンテーション」という言葉には「プレゼント 」という語が含まれています。プレゼンテーションをすることを通して、「相手に贈り物をする、そして喜んでもらう」、という気持ちを忘れないことがとても大切だというお話をしていただきました。広報をする時には、「あれも伝えたい、これも伝えたい」という思いがあると思いますが、ポイントを絞ってコンパクトに伝えることが大事だそうです。因みに、ある心理学者によると、聞き手には、聞いた情報の内わずか9パーセントしか頭に残らないそうです。「プレゼンテーション(広報)を行うことを通して、自分たちは何を達成しようとしているのか」という目的・目標を明確にして、伝える内容を絞り込む作業がとても重要なようです。

」という語が含まれています。プレゼンテーションをすることを通して、「相手に贈り物をする、そして喜んでもらう」、という気持ちを忘れないことがとても大切だというお話をしていただきました。広報をする時には、「あれも伝えたい、これも伝えたい」という思いがあると思いますが、ポイントを絞ってコンパクトに伝えることが大事だそうです。因みに、ある心理学者によると、聞き手には、聞いた情報の内わずか9パーセントしか頭に残らないそうです。「プレゼンテーション(広報)を行うことを通して、自分たちは何を達成しようとしているのか」という目的・目標を明確にして、伝える内容を絞り込む作業がとても重要なようです。

古賀先生は、プレゼンテーションの方法には、例えば漫才をする、歌を歌う、支援している国の言葉を織り交ぜてみる、民族衣装を着用して話をする、お香をたく、など色々な方法が考えられる、と仰っていました。民族衣装で登場したり、歌を歌ったりしたら、聞き手の印象に残る、とても説得力のある広報になりそうですね。また、プレゼンテーションをする際には、「自分たち自身も楽しむこと」がとても大切だそうです。情熱と真摯さを持って活動をアピールすることが、様々なメディアが発達した現代でも、最も重要なポイントのようですね

講座では、参加者の方に4つのグループに分かれてもらい、「伝える」トレーニングをしてもらいました

まずは皆さまに「私はどういう人間なのか」、「私たちはどういう団体なのか」ということを考えてもらいました。

広報の土台作りにおいて最も大切なことは、自分達の団体に「人格」を付けること、どのようなキャラクター・色合いで売り出していくか、ということを明確にすることだそうです。例えば車の広報の場合、同じ会社の車であっても、車種によってその売り出されている「人格」「キャラクター」が全く異なりますよね。団体活動の広報の際にも、その団体の「人格」を明確に作っておかないと、人によってバラバラのイメージで受け止められ、印象の弱い団体になってしまいます。「人格形成作業」は、個人においても団体においても、とても重要なんですね

次に、参加者の皆さんには、「自分たちという存在を周囲はどう見ているか」という分析を行ってもらいました。これを「パーセプション分析」というそうです。自分たちの団体が、例えば「会員の○○さん」、「ボランティアの○○さん」、「担当の○○さん」から、それぞれどのように思われているだろうかと想像し、その印象が自分達が持ってほしいと思っている団体像とズレていないかどうか、考えてもらいました。「すぐに行動に移してくれる団体さん」と思われているのか、「あまり連絡が取れない団体さん」と思われているのか、「いつもとにかく忙しそうな団体さん」と思われているのか、など、自分達の団体と密に関わっている人達が自分達の団体をどうとらえているのか考えることが、団体像の形成に役立つそうです。この作業は同じ団体のメンバーと一緒に行い、「自分たちはこの価値観を目指してやっていこう」という「ミッション」の整理・再構築をすることが大切だそうです

参加者の方は、日本語教室でボランティアをしている人、JICAの元隊員、国際交流団体で活動している人、学校教員、障害を持つ子ども達と交流している人、など様々な経歴・肩書を持っている方達で、参加者の方同士の会話もとても盛り上がっていました 参加者の皆さまからは講座を通して次のような感想をいただきました

参加者の皆さまからは講座を通して次のような感想をいただきました

パターン化したプレゼンテーションをしなければいけないと刷り込まれていました。創意工夫でそれぞれ伝えたいものを伝えていいんですね。何かふっきれた気持ちです。

パターン化したプレゼンテーションをしなければいけないと刷り込まれていました。創意工夫でそれぞれ伝えたいものを伝えていいんですね。何かふっきれた気持ちです。

自分達の団体に「人格」をつける、ということは初めて意識したことでした。また、周りからどう思われているか、ということも重要だと気付きました。

自分達の団体に「人格」をつける、ということは初めて意識したことでした。また、周りからどう思われているか、ということも重要だと気付きました。

自分自身と会を見つめる、いったい何をやりたいと思っているのかをもう一度考える、初心に立ち返る大事さを学びました。

自分自身と会を見つめる、いったい何をやりたいと思っているのかをもう一度考える、初心に立ち返る大事さを学びました。

ボランティアの活動において、自分達がどう見られているか、どのように見られたいか、という点はあまり意識していなかったので、「なるほど」と思いました。やるべきことの一つが見えた気がします。

ボランティアの活動において、自分達がどう見られているか、どのように見られたいか、という点はあまり意識していなかったので、「なるほど」と思いました。やるべきことの一つが見えた気がします。

情報内容の作り方、伝達の仕方、組織内の絆の作り方など、今後への意欲につながってありがたかったです。

情報内容の作り方、伝達の仕方、組織内の絆の作り方など、今後への意欲につながってありがたかったです。

佐賀県という小さな県では、大きくざっくり広がって、つながっていく必要性を感じました。私たちの場合「外国人」という枠で考えてしまいがちですが、「一市民」と考え、もっと広く知りあうことの大切さを感じました。

佐賀県という小さな県では、大きくざっくり広がって、つながっていく必要性を感じました。私たちの場合「外国人」という枠で考えてしまいがちですが、「一市民」と考え、もっと広く知りあうことの大切さを感じました。

講師の古賀先生には、チラシのコレクションも持ってきてもらいました チラシには、「この路線で売り込んで行こう」という団体の「トーン・マナー」(味わい・雰囲気)が現れていると、手に取りやすく、印象に残りやすいチラシになるそうです。先生には、「ステキなチラシ」と「がっかりしたチラシ」、両方を紹介してもらいました。

チラシには、「この路線で売り込んで行こう」という団体の「トーン・マナー」(味わい・雰囲気)が現れていると、手に取りやすく、印象に残りやすいチラシになるそうです。先生には、「ステキなチラシ」と「がっかりしたチラシ」、両方を紹介してもらいました。

「ふくおかNPOセンター」では、2月に天神で、チラシづくりのノウハウを教える講座を開催されるそうですので、興味のある方は、ぜひ「ふくおかNPOセンター」のホームページをチェックしてみてください

「ふくおかNPOセンター」HP:http://www.npo-an.com/

「ふくおかNPOセンター」HP:http://www.npo-an.com/

参加して下さった皆さまには、講師の古賀先生からのたくさんのプレゼント を持って帰っていただくことができました

を持って帰っていただくことができました

古賀先生、ありがとうございました

講演の題目は「活動への理解と共感の輪を広げるプレゼン講座」。国際交流団体、市民活動団体、またボランティア団体の方などを対象に、「一生懸命広報をしているけど、なかなか声を届けられない」、「助成金の申請をしたいけど、どのように活動をアピールしたらよいのか分からない」といった疑問に対する答えのヒントを教えていただきました

最近は「プレゼンテーション」というと、イコール「パワーポイント」と考えてしまいがちですよね

ですが、広報をされる側(助成金の審査をする側)からすると、どの団体も同じ様なやり方で広報をすると、聞くことに飽きてしまうし、活動の内容がそれぞれ違っていても、どの団体に対しても同じ様な印象を持ってしまうそうです

ですが、広報をされる側(助成金の審査をする側)からすると、どの団体も同じ様なやり方で広報をすると、聞くことに飽きてしまうし、活動の内容がそれぞれ違っていても、どの団体に対しても同じ様な印象を持ってしまうそうです

「プレゼンテーション」という言葉には「プレゼント

」という語が含まれています。プレゼンテーションをすることを通して、「相手に贈り物をする、そして喜んでもらう」、という気持ちを忘れないことがとても大切だというお話をしていただきました。広報をする時には、「あれも伝えたい、これも伝えたい」という思いがあると思いますが、ポイントを絞ってコンパクトに伝えることが大事だそうです。因みに、ある心理学者によると、聞き手には、聞いた情報の内わずか9パーセントしか頭に残らないそうです。「プレゼンテーション(広報)を行うことを通して、自分たちは何を達成しようとしているのか」という目的・目標を明確にして、伝える内容を絞り込む作業がとても重要なようです。

」という語が含まれています。プレゼンテーションをすることを通して、「相手に贈り物をする、そして喜んでもらう」、という気持ちを忘れないことがとても大切だというお話をしていただきました。広報をする時には、「あれも伝えたい、これも伝えたい」という思いがあると思いますが、ポイントを絞ってコンパクトに伝えることが大事だそうです。因みに、ある心理学者によると、聞き手には、聞いた情報の内わずか9パーセントしか頭に残らないそうです。「プレゼンテーション(広報)を行うことを通して、自分たちは何を達成しようとしているのか」という目的・目標を明確にして、伝える内容を絞り込む作業がとても重要なようです。古賀先生は、プレゼンテーションの方法には、例えば漫才をする、歌を歌う、支援している国の言葉を織り交ぜてみる、民族衣装を着用して話をする、お香をたく、など色々な方法が考えられる、と仰っていました。民族衣装で登場したり、歌を歌ったりしたら、聞き手の印象に残る、とても説得力のある広報になりそうですね。また、プレゼンテーションをする際には、「自分たち自身も楽しむこと」がとても大切だそうです。情熱と真摯さを持って活動をアピールすることが、様々なメディアが発達した現代でも、最も重要なポイントのようですね

講座では、参加者の方に4つのグループに分かれてもらい、「伝える」トレーニングをしてもらいました

まずは皆さまに「私はどういう人間なのか」、「私たちはどういう団体なのか」ということを考えてもらいました。

広報の土台作りにおいて最も大切なことは、自分達の団体に「人格」を付けること、どのようなキャラクター・色合いで売り出していくか、ということを明確にすることだそうです。例えば車の広報の場合、同じ会社の車であっても、車種によってその売り出されている「人格」「キャラクター」が全く異なりますよね。団体活動の広報の際にも、その団体の「人格」を明確に作っておかないと、人によってバラバラのイメージで受け止められ、印象の弱い団体になってしまいます。「人格形成作業」は、個人においても団体においても、とても重要なんですね

次に、参加者の皆さんには、「自分たちという存在を周囲はどう見ているか」という分析を行ってもらいました。これを「パーセプション分析」というそうです。自分たちの団体が、例えば「会員の○○さん」、「ボランティアの○○さん」、「担当の○○さん」から、それぞれどのように思われているだろうかと想像し、その印象が自分達が持ってほしいと思っている団体像とズレていないかどうか、考えてもらいました。「すぐに行動に移してくれる団体さん」と思われているのか、「あまり連絡が取れない団体さん」と思われているのか、「いつもとにかく忙しそうな団体さん」と思われているのか、など、自分達の団体と密に関わっている人達が自分達の団体をどうとらえているのか考えることが、団体像の形成に役立つそうです。この作業は同じ団体のメンバーと一緒に行い、「自分たちはこの価値観を目指してやっていこう」という「ミッション」の整理・再構築をすることが大切だそうです

参加者の方は、日本語教室でボランティアをしている人、JICAの元隊員、国際交流団体で活動している人、学校教員、障害を持つ子ども達と交流している人、など様々な経歴・肩書を持っている方達で、参加者の方同士の会話もとても盛り上がっていました

参加者の皆さまからは講座を通して次のような感想をいただきました

参加者の皆さまからは講座を通して次のような感想をいただきました

パターン化したプレゼンテーションをしなければいけないと刷り込まれていました。創意工夫でそれぞれ伝えたいものを伝えていいんですね。何かふっきれた気持ちです。

パターン化したプレゼンテーションをしなければいけないと刷り込まれていました。創意工夫でそれぞれ伝えたいものを伝えていいんですね。何かふっきれた気持ちです。 自分達の団体に「人格」をつける、ということは初めて意識したことでした。また、周りからどう思われているか、ということも重要だと気付きました。

自分達の団体に「人格」をつける、ということは初めて意識したことでした。また、周りからどう思われているか、ということも重要だと気付きました。 自分自身と会を見つめる、いったい何をやりたいと思っているのかをもう一度考える、初心に立ち返る大事さを学びました。

自分自身と会を見つめる、いったい何をやりたいと思っているのかをもう一度考える、初心に立ち返る大事さを学びました。 ボランティアの活動において、自分達がどう見られているか、どのように見られたいか、という点はあまり意識していなかったので、「なるほど」と思いました。やるべきことの一つが見えた気がします。

ボランティアの活動において、自分達がどう見られているか、どのように見られたいか、という点はあまり意識していなかったので、「なるほど」と思いました。やるべきことの一つが見えた気がします。 情報内容の作り方、伝達の仕方、組織内の絆の作り方など、今後への意欲につながってありがたかったです。

情報内容の作り方、伝達の仕方、組織内の絆の作り方など、今後への意欲につながってありがたかったです。 佐賀県という小さな県では、大きくざっくり広がって、つながっていく必要性を感じました。私たちの場合「外国人」という枠で考えてしまいがちですが、「一市民」と考え、もっと広く知りあうことの大切さを感じました。

佐賀県という小さな県では、大きくざっくり広がって、つながっていく必要性を感じました。私たちの場合「外国人」という枠で考えてしまいがちですが、「一市民」と考え、もっと広く知りあうことの大切さを感じました。講師の古賀先生には、チラシのコレクションも持ってきてもらいました

チラシには、「この路線で売り込んで行こう」という団体の「トーン・マナー」(味わい・雰囲気)が現れていると、手に取りやすく、印象に残りやすいチラシになるそうです。先生には、「ステキなチラシ」と「がっかりしたチラシ」、両方を紹介してもらいました。

チラシには、「この路線で売り込んで行こう」という団体の「トーン・マナー」(味わい・雰囲気)が現れていると、手に取りやすく、印象に残りやすいチラシになるそうです。先生には、「ステキなチラシ」と「がっかりしたチラシ」、両方を紹介してもらいました。「ふくおかNPOセンター」では、2月に天神で、チラシづくりのノウハウを教える講座を開催されるそうですので、興味のある方は、ぜひ「ふくおかNPOセンター」のホームページをチェックしてみてください

「ふくおかNPOセンター」HP:http://www.npo-an.com/

「ふくおかNPOセンター」HP:http://www.npo-an.com/参加して下さった皆さまには、講師の古賀先生からのたくさんのプレゼント

を持って帰っていただくことができました

を持って帰っていただくことができました

古賀先生、ありがとうございました

2012年01月23日

新年快乐!

大家好(ダージャーハオ)、皆さんこんにちは。

1月21日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」後期講座の第1回目を開催しました。

この講座は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の講座は、メイン講師は雷春燕(レイ・チュンイアン)さんです。

サブ講師として伊紅霞(イ・ホンシャ)さん、徐芳(シュウ・ファン)さん、楊洋(ヤン・ヤン)さんに来ていただきました。

今日は中国語の3種類の補語(結果補語、可能補語、方向補語)を勉強しました。

まず結果補語です。動詞「听(聞く)」と結果補語の「懂(分かる)」を合わせると、「听懂(聞いて分かる)」になります。それに完了の「了」をつけると、

听懂了(聞いて分かった)となります。

また、動詞「写(書く)」と結果補語の「完(終わる)」を合わせると、「写完(書き終わる」になります。それに完了の「了」をつけると、

写完了(書き終わった)となります。

次は可能補語です。動詞と結果補語「听懂(聞いて分かる)」の間に「得」を入れて可能を表します。

听得懂(聞いて理解できる)

また「不」を入れて不可能を表します。

听不懂(聞いても理解できない)

次は方向補語です。動詞「走(歩く)」に、代表的な方向補語「来(来る)」と「去(行く)」がつくと、次のようになります。

走来(歩いて来る)

走去(歩いて行く)

「走」は日本語では走るですが、中国語では歩くという意味です。中国語の走るは「跑」です。この「跑(走る)」に方向補語をつけると、次のようになります。

跑来(走って来る)

跑去(走って行く)

跑上(駆け上がる)

次に、雷さんから中国のお正月の過ごし方を紹介していただきました。

中国の大みそかとお正月は旧暦(太陰暦)によります。今年は今日(1月23日)が中国の正月です。旧暦の元旦から1か月間をお正月と呼びますが、一般的には15日間を松の内としてお祝いします。

お正月には福の字を逆さにして貼ります。これは「倒福(福を逆さにする)」と「到福(福が来る)」が同じ発音だからです。

中国人にとっても大みそかとお正月は一年で最も重要な祝日で、家族・親戚が集まって祝います。

お正月には家に年画(縁起のいい絵)を貼り、灯笼(ちょうちん)を玄関やベランダに下げます。

また、お正月には家族で「拜年(お年賀を述べ)」、「放鞭炮(爆竹を鳴らし)」、「春晚(日本の紅白歌合戦に相当する番組)」を大みそかの午後8時から午前2時まで見ます。

中国のお正月には、家族そろって、北の方では「饺子(ぎょうざ)」を食べ、南の方では「汤圆(もち米の粉で作った団子が入ったスープ)」食べて、新しい年の無病息災と幸福を祈ります。

中国の餃子にはいろんな形があります。また、お正月には魚と鶏ともち菓子を食べます。これは中国語の発音が「鱼」と「余」、「鸡」と「吉」、「年糕(もち菓子)」と「年高(年寄→長寿)」がそれぞれ似ているからです。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

1月21日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」後期講座の第1回目を開催しました。

この講座は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の講座は、メイン講師は雷春燕(レイ・チュンイアン)さんです。

サブ講師として伊紅霞(イ・ホンシャ)さん、徐芳(シュウ・ファン)さん、楊洋(ヤン・ヤン)さんに来ていただきました。

今日は中国語の3種類の補語(結果補語、可能補語、方向補語)を勉強しました。

まず結果補語です。動詞「听(聞く)」と結果補語の「懂(分かる)」を合わせると、「听懂(聞いて分かる)」になります。それに完了の「了」をつけると、

听懂了(聞いて分かった)となります。

また、動詞「写(書く)」と結果補語の「完(終わる)」を合わせると、「写完(書き終わる」になります。それに完了の「了」をつけると、

写完了(書き終わった)となります。

次は可能補語です。動詞と結果補語「听懂(聞いて分かる)」の間に「得」を入れて可能を表します。

听得懂(聞いて理解できる)

また「不」を入れて不可能を表します。

听不懂(聞いても理解できない)

次は方向補語です。動詞「走(歩く)」に、代表的な方向補語「来(来る)」と「去(行く)」がつくと、次のようになります。

走来(歩いて来る)

走去(歩いて行く)

「走」は日本語では走るですが、中国語では歩くという意味です。中国語の走るは「跑」です。この「跑(走る)」に方向補語をつけると、次のようになります。

跑来(走って来る)

跑去(走って行く)

跑上(駆け上がる)

次に、雷さんから中国のお正月の過ごし方を紹介していただきました。

中国の大みそかとお正月は旧暦(太陰暦)によります。今年は今日(1月23日)が中国の正月です。旧暦の元旦から1か月間をお正月と呼びますが、一般的には15日間を松の内としてお祝いします。

お正月には福の字を逆さにして貼ります。これは「倒福(福を逆さにする)」と「到福(福が来る)」が同じ発音だからです。

中国人にとっても大みそかとお正月は一年で最も重要な祝日で、家族・親戚が集まって祝います。

お正月には家に年画(縁起のいい絵)を貼り、灯笼(ちょうちん)を玄関やベランダに下げます。

また、お正月には家族で「拜年(お年賀を述べ)」、「放鞭炮(爆竹を鳴らし)」、「春晚(日本の紅白歌合戦に相当する番組)」を大みそかの午後8時から午前2時まで見ます。

中国のお正月には、家族そろって、北の方では「饺子(ぎょうざ)」を食べ、南の方では「汤圆(もち米の粉で作った団子が入ったスープ)」食べて、新しい年の無病息災と幸福を祈ります。

中国の餃子にはいろんな形があります。また、お正月には魚と鶏ともち菓子を食べます。これは中国語の発音が「鱼」と「余」、「鸡」と「吉」、「年糕(もち菓子)」と「年高(年寄→長寿)」がそれぞれ似ているからです。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

2012年01月23日

宗教警察って知ってますか?

当協会では10月から月に1回のペースで“多文化セミナー”を実施しています。なかなか触れることのできない外国の文化や歴史・タブーなどを学ぼう!そして、海外の人達の考え方に触れてみよう!ということで開催しているものです。

昨日、第4回目を終えました。これまでの講師は10月が韓国、11月バングラデシュ、12月マレーシア、そして昨日が中国でした。この講座では本当にいろんな驚きと発見があります。旅行で得られるものとはまた別の“面白さ”に出会うことができます。

例えば2回目のバングラデシュ・・・

国民の88%がイスラム教、10%がヒンドゥー教で、イスラム教徒が多数派のこの国。“イスラム教”と言えば厳しい戒律で知られていますが、その中の一つに“ラマダン(断食)”があります。このラマダン(去年は8月1日~31日)の期間中は朝4時半から夜7時半までの間、何も飲み食いすることができないそう(゜□゜;)ノノ

先ほども書いたように、国民の88%がイスラム教なので、ラマダンの時期にバングラデシュに旅行をすると街のレストランも軒並み閉店しているらしいです。旅行の時期には注意が必要!!ですね。

しかし、その期間、ヒンドゥー教の人達は肩身が狭いだろうな~

みんなご飯が食べられない中で、隠れたようにしてご飯を食べないといけないのかな~?なんて、一人で想像してしまいました。

しかし、このラマダンをする意味ってどこにあるの?

そんなに自分を痛めつける意味って?

・・・という疑問を持つ方も少なくないんじゃないでしょうか。

講師によると“イスラム教の教えの中に、貧しくて食べられない人の気持ちを理解するため、またそのような極限状態になった時に自分はどうなってしまうのか?ということを知るためにとても大事な行為なんです”ということでした。

そうなんだ~日本人にはない発想だな~と思いました。すごいな~

断食ダイエットとか日本でも流行っているけど、そんな感覚で“断食”なんて言葉を使っちゃいけないんじゃないか・・・とすら思いました。

マレーシアの話の中で、おもしろいな~と思ったのが宗教警察の存在。

マレーシアもイスラム教の人が多い地域。イスラム教ではお酒を飲むことが禁止されているので、飲んでいる所が見つかれば捕まるそうです。また、結婚前の男女が街なかを歩いていると宗教警察から“君たちはどんな間柄なのか?”“結婚する予定はあるのか?”等の尋問を受け、その場で結婚することを約束させられる、な~んてこともあるんだとか。

日本には絶対にない考え方ですよね。というか、こういうことが日本で起これば、日本の晩婚化&少子化等も少しは緩和するのでしょうか?

まぁ、それ以上に多くの反発があることでしょう。

それだけに、“宗教”という力の大きさ、思想の違いが不思議でたまりません。

そして、その“違い”に、すごいな~面白いな~と感じてしまうのです。

昨日の中国の話で深刻な問題だな~と思ったのは、一人っ子政策。

一人っ子政策について、皆さん正しい知識を持っていますか?私も実は曖昧な知識しか持っていませんでした。なぜなら、私の友達の中にも“お姉ちゃんいるよ”“弟いるんだ~”という人がいたからです。でも、昨日の話を聞いて“なるほどな~”と思いました。

1979年に始まったこの一人っ子政策の正式名称は“計画育成政策”で「晩婚、晩育、優生、優育」を目的としているもの。

中国全国民に適用されるものではなく、例外もあるのだそう。

1.漢民族とチワン民族(漢民族に次いで多い民族)以外の少数民族

2.両親のどちらかが外国人若しくは少数民族

3.香港やマカオは適用対象外地域

4.双子以上の多胎児の場合、全員が戸籍を持つことが許可

以上のケースは例外対象ということです。

この政策が続いて、30数年・・・

いろいろな弊害も出てきているそうです。

例えば、中国は56の民族が共生している国家なんですが、少数民族は一人以上産んでもいいとされているので、ここ近年一番多い漢民族と少数民族の比率が変わってきているそうです。

そして、何と言っても一番大きい問題が、男女比率の差!!

一人っ子ということで、どの家庭も“男の子を!!”と望んだ結果、現在の結婚適齢期の男女比率は3:1になっているそうです。結婚できない男の人がどんどん増えていっているのも、すごく問題になっているみたいです。

今日が中国の旧正月(中国は旧暦でお正月を祝います)なんですが、先日ネットニュースで“レンタル彼女が人気”というなんともビックリする記事を発見しました。

適齢期の男性ともなると故郷の両親が“早く彼女を紹介して。結婚しなさい”と言うのは、どこの国も共通の悩みかもしれません。中国では旧正月に帰郷する際に、両親を安心させるために苦肉の策として、この偽の彼女に依頼し、帰省中は彼女として振る舞ってもらっていると言うのです。

いくらなんでも数日間も一緒に過ごせば、両親も気付くはず・・・と思いますが、これも一人っ子政策の負の遺産なのかもしれませんね。

こういった問題を踏まえ、夫婦が共に一人っ子であるか、農村戸籍の夫婦で第1子が女児であった場合第2子を認める等の規制が緩和されているそうです。

講師が“私が40代になる頃(あと20年後)には高齢者(60代以上の人)が多くなりすぎて、若者世代では高齢者を支えることが出来なくなるだろう。私たちもすごく不安。”と言っていました。日本の高齢化社会とは比べ物にならないくらいの深刻な問題ですよね。

これからの中国国家の対応策に注目です!!

他の国のことを知るって、いろんな発見がありますよね。

そして、他の国のことを知ることによって、日本の良い所だったり、考え方の違い、日本人が忘れてしまっている気持ち等に気付かされたりします。

行ったことのない国の話を聞いて、ちょっぴり旅行気分も味わえるので楽しいですよ♪

次回はベトナムの講師です。

さぁ~て、どんな話が聞けるのでしょうか~??

昨日、第4回目を終えました。これまでの講師は10月が韓国、11月バングラデシュ、12月マレーシア、そして昨日が中国でした。この講座では本当にいろんな驚きと発見があります。旅行で得られるものとはまた別の“面白さ”に出会うことができます。

例えば2回目のバングラデシュ・・・

国民の88%がイスラム教、10%がヒンドゥー教で、イスラム教徒が多数派のこの国。“イスラム教”と言えば厳しい戒律で知られていますが、その中の一つに“ラマダン(断食)”があります。このラマダン(去年は8月1日~31日)の期間中は朝4時半から夜7時半までの間、何も飲み食いすることができないそう(゜□゜;)ノノ

先ほども書いたように、国民の88%がイスラム教なので、ラマダンの時期にバングラデシュに旅行をすると街のレストランも軒並み閉店しているらしいです。旅行の時期には注意が必要!!ですね。

しかし、その期間、ヒンドゥー教の人達は肩身が狭いだろうな~

みんなご飯が食べられない中で、隠れたようにしてご飯を食べないといけないのかな~?なんて、一人で想像してしまいました。

しかし、このラマダンをする意味ってどこにあるの?

そんなに自分を痛めつける意味って?

・・・という疑問を持つ方も少なくないんじゃないでしょうか。

講師によると“イスラム教の教えの中に、貧しくて食べられない人の気持ちを理解するため、またそのような極限状態になった時に自分はどうなってしまうのか?ということを知るためにとても大事な行為なんです”ということでした。

そうなんだ~日本人にはない発想だな~と思いました。すごいな~

断食ダイエットとか日本でも流行っているけど、そんな感覚で“断食”なんて言葉を使っちゃいけないんじゃないか・・・とすら思いました。

マレーシアの話の中で、おもしろいな~と思ったのが宗教警察の存在。

マレーシアもイスラム教の人が多い地域。イスラム教ではお酒を飲むことが禁止されているので、飲んでいる所が見つかれば捕まるそうです。また、結婚前の男女が街なかを歩いていると宗教警察から“君たちはどんな間柄なのか?”“結婚する予定はあるのか?”等の尋問を受け、その場で結婚することを約束させられる、な~んてこともあるんだとか。

日本には絶対にない考え方ですよね。というか、こういうことが日本で起これば、日本の晩婚化&少子化等も少しは緩和するのでしょうか?

まぁ、それ以上に多くの反発があることでしょう。

それだけに、“宗教”という力の大きさ、思想の違いが不思議でたまりません。

そして、その“違い”に、すごいな~面白いな~と感じてしまうのです。

昨日の中国の話で深刻な問題だな~と思ったのは、一人っ子政策。

一人っ子政策について、皆さん正しい知識を持っていますか?私も実は曖昧な知識しか持っていませんでした。なぜなら、私の友達の中にも“お姉ちゃんいるよ”“弟いるんだ~”という人がいたからです。でも、昨日の話を聞いて“なるほどな~”と思いました。

1979年に始まったこの一人っ子政策の正式名称は“計画育成政策”で「晩婚、晩育、優生、優育」を目的としているもの。

中国全国民に適用されるものではなく、例外もあるのだそう。

1.漢民族とチワン民族(漢民族に次いで多い民族)以外の少数民族

2.両親のどちらかが外国人若しくは少数民族

3.香港やマカオは適用対象外地域

4.双子以上の多胎児の場合、全員が戸籍を持つことが許可

以上のケースは例外対象ということです。

この政策が続いて、30数年・・・

いろいろな弊害も出てきているそうです。

例えば、中国は56の民族が共生している国家なんですが、少数民族は一人以上産んでもいいとされているので、ここ近年一番多い漢民族と少数民族の比率が変わってきているそうです。

そして、何と言っても一番大きい問題が、男女比率の差!!

一人っ子ということで、どの家庭も“男の子を!!”と望んだ結果、現在の結婚適齢期の男女比率は3:1になっているそうです。結婚できない男の人がどんどん増えていっているのも、すごく問題になっているみたいです。

今日が中国の旧正月(中国は旧暦でお正月を祝います)なんですが、先日ネットニュースで“レンタル彼女が人気”というなんともビックリする記事を発見しました。

適齢期の男性ともなると故郷の両親が“早く彼女を紹介して。結婚しなさい”と言うのは、どこの国も共通の悩みかもしれません。中国では旧正月に帰郷する際に、両親を安心させるために苦肉の策として、この偽の彼女に依頼し、帰省中は彼女として振る舞ってもらっていると言うのです。

いくらなんでも数日間も一緒に過ごせば、両親も気付くはず・・・と思いますが、これも一人っ子政策の負の遺産なのかもしれませんね。

こういった問題を踏まえ、夫婦が共に一人っ子であるか、農村戸籍の夫婦で第1子が女児であった場合第2子を認める等の規制が緩和されているそうです。

講師が“私が40代になる頃(あと20年後)には高齢者(60代以上の人)が多くなりすぎて、若者世代では高齢者を支えることが出来なくなるだろう。私たちもすごく不安。”と言っていました。日本の高齢化社会とは比べ物にならないくらいの深刻な問題ですよね。

これからの中国国家の対応策に注目です!!

他の国のことを知るって、いろんな発見がありますよね。

そして、他の国のことを知ることによって、日本の良い所だったり、考え方の違い、日本人が忘れてしまっている気持ち等に気付かされたりします。

行ったことのない国の話を聞いて、ちょっぴり旅行気分も味わえるので楽しいですよ♪

次回はベトナムの講師です。

さぁ~て、どんな話が聞けるのでしょうか~??

2012年01月20日

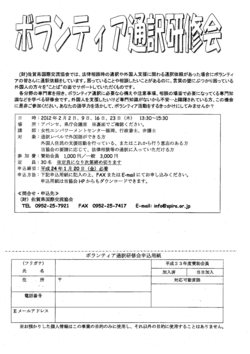

ボランティア通訳研修会 募集期間延長

ボランティア通訳研修会の募集期間を延長しました。

ボランティア通訳研修会の募集期間を延長しました。本日が当初の締切日でしたが、まだ定員に空きがありますので1週間延長し、1月27日(金)が締切日になります。

研修会に参加しようかどうかと迷われていた方は、ぜひぜひお申込みください!

※申込書(ちらし)は当協会ホームページからダウンロードできますので、FAXかEメールでお送り下さい。

<ボランティア通訳研修会>

(財)佐賀県国際交流協会では、法律相談時の通訳や外国人支援に関わる通訳依頼があった場合にボランティアの皆さんに通訳依頼をしています。困っていることや相談したいことがあるのに、言葉の壁にぶつかり困っている外国人の方々を“ことば”の面でサポートしていただくものです。

各分野の専門家を招き、ボランティア通訳に必要な心構えや注意事項、相談の場面で必要になってくる専門知識などを学べる研修会です。外国人を支援したいけど専門知識がないから不安…と躊躇されている方、この機会に是非ご参加ください。あなたの語学力を活かして、ボランティア活動をするきっかけにしてみませんか?

2012年01月20日

日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編8回目と9回目

先週の日曜日(1月15日)、日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編9回目を開催しました。先月12月11日に行われたブラッシュアップ講座8回目と併せてご報告いたします

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。

12月11日のブラッシュアップ講座は、有瀬尚子先生に講師として来ていただき、「漢字教育」について教えていただきました

「あがる、のぼる、うえ、うわ、じょう・・・ああ、読み方が多くて覚えられない!!」

「とめ?はらい?・・・書き方ってそんなに重要なの??」

「同じ漢字でも意味が違うなんて、ややこしい!!」

「漢字」というと、こんな学習者さんのつぶやきが聞こえてきそうです。ですが、漢字学習は日本語学習では欠くことのできない重要な項目の一つです。漢字を知っていると、例えば「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした」のような、ややこしい文章でも頭の中で漢字に変換して意味を理解できるようになります。

講座では、学習者のモチベーションをあげるための指導のコツを教えていただきました。漢字を指導する際には、ついつい「次回までに○○個漢字を覚えてきましょう」と学習者にノルマを課す指導になりがちですが、例えば漢字の仕組み・成り立ちを教えたり、クイズ形式で漢字のテストを行ったりすることにより、学習者の漢字に対する抵抗感を減らすことができます。講座では、参加者の皆さんに漢字テストを作ってもらいました

グループに分かれて漢字テストを考え中。

国語辞書・漢字辞書を見ながら、漢字の形、意味、用法、読みなどに焦点を当てた漢字テストを作ってもらいました。

因みに国語辞書を見ていると、日本語の仕組み・成り立ちがわかってとても面白いです

例えば、「ら行音」で始まる「和語」を国語辞書で探してみてください。

いくつ見つかりましたか

実は日本語の「ら行音」で始まる語はほとんどが「漢語」か「外来語」で、「和語」はほとんど存在しません。日本語には元々「ら・り・る・れ・ろ」が存在しなかったからだそうです。百人一首には「ら行」で始まる単語は一つもないそうですよ。日本人が英語を勉強する時にどうしても「L」と「R」の発音で躓いてしまうのは、もしかしたらこのことが原因かもしれません

国語辞書でもうひとつ。母音の語彙数(辞書のページ数)を「あ行、い行、う行、え行、お行」それぞれ調べてみてください。協会にあった国語辞書で調べてみたところ、あ行は39ページ、い行は42ページ、う行は21ページ、え行は12ページ、お行は12ページありました。え行とお行が他の行に比べて少ないですよね?これは元々、日本語には「a、i、u」の3母音しか存在しなかったからだそうです。今でもその名残が琉球方言に残っています。例えば沖縄の人達は、雲「kumo」は「kumu」、箱「hako」は「haku」と発音するそうです。某自動車会社のCMで某女優が車の中で妄想していた「ムムマッファ」を覚えていますか 琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった 日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

これが受講者の方に作ってもらった漢字テストです

単に漢字を丸暗記させるのではなく、このように出題の仕方を工夫した漢字テストをすることにより、学習者さんたちの漢字に対する興味を引き、理解を深めてもらうことができると思います。私自身、この講座を通して漢字に対する興味が増しました

最後に有瀬先生から皆さまに漢字クイズ

次の漢字読めますか

①小豆、②海月、③竹刀、④百足、⑤田舎、⑥白粉

因みに④の「百足」、英語ではcentipedeと言います。「百の足」という意味です。漢字を見ていると日本語と英語の共通点も発見できてとても面白いです

そして、1月15日のブラッシュアップ講座は、貞松明子先生に「授受動詞・待遇表現」について教えていただきました。

早速ですが、皆さま、以下の文章を読んでみてください。

・私は○○さんにプレゼントをくれました。

・○○さんは私にプレゼントをあげました。

どこか違和感を感じますよね?日本人は感覚的に授受動詞を使い分けていて、「私は○○さんにプレゼントをあげました」とは言いますが、「私は○○さんにプレゼントをくれました」とは言いません。同様に、○○さんは私にプレゼントをくれました」とは言いますが、「○○さんは私にプレゼントをあげました」とは言いません。

講座では、どうしたら学習者さんにこうした日本語の使い分けを分かりやすく教えることができるかを指導していただきました

先生にはたくさんの絵カードを持ってきていただき、図に示しながら授受表現を教える方法を教えていただきました。例えば、「行為の授受」は「 やさしさ

やさしさ 」のやり取りですので、

」のやり取りですので、 のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

また、日本人が普段の会話において、対話者との人間関係(親疎関係)やTPOに応じて使い分けている待遇表現(上位の相手に対して使う「敬語」だけでなく、下位の相手に対する言葉づかいも含む)ですが、学習者にとっては、理解し、習得するのが最も難しい項目の一つです。今回の講座ではそのような待遇表現を学習者さんに理解しやすくするため、敬語を使う場面を想定したスキット作りをしてもらいました

スキット考え中。

今回は2グループに分かれてスキット作りをしてもらいました。

一つは、「会社の上司と取引先の会社社員との会話」

「自社にて」

○○物産△△:「社長、今日は10時から○○商事の△△さんと会って新商品の鍋のプレゼンをします。社長もよろしくお願いします。」

○○物産社長:「ああわかった。資料を作っておいてくれ。」

「○○商事にて」

○○物産△△:「はじめまして、○○物産の△△と申します。本日はわが社の新商品の鍋を持って参りました。こちらが当社の社長の△△です。」

○○物産社長:「本日はお時間を取っていただき誠にありがとうございます。」・・・

「帰りの車内にて」

○○物産△△:「社長、今日はありがとうございました。」

○○物産社長:「ああ、ご苦労だったね。」・・・・

同じ社員と社長の会話で会っても、取引先の会社社員を前にした時と、2人だけの時とは言葉遣いが異なりますよね。

もう一つは「夫と妻と夫の母親との会話」

「夫婦の自宅にて」

夫:「今日は親と会うんだからきちんと挨拶をしていい妻を演じてくれよ。」

妻:「ああ、緊張する・・・嫌だな・・・」

「実家にて」

夫:「母さん、久しぶり。元気にしていたかい?」

妻:「お母様、今日はお会いするのをとても楽しみにしていました。何か私にお手伝いできることはありませんか?」・・・

「実家からの帰り」

妻:「ああ疲れた。こんな経験はもうしばらくしたくないわ。」

社長と社員の会話と同じく、夫婦が二人だけの時と、親を前にしたときとでは、言葉遣いが大きく異なりますね。

私たちが普段、その場に一緒にいる人や周りの状況によって、たとえ会話の相手が同じ人であっても、無意識に言葉を使い分けていることに、スキットを演じてもらうことで気付づきました。とても面白く、勉強になりました

次回のブラッシュアップ講座は1月29日(日)、「音声教育」について考えます。

受講者の皆さま、次回もよろしくお願い致します

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。

12月11日のブラッシュアップ講座は、有瀬尚子先生に講師として来ていただき、「漢字教育」について教えていただきました

「あがる、のぼる、うえ、うわ、じょう・・・ああ、読み方が多くて覚えられない!!」

「とめ?はらい?・・・書き方ってそんなに重要なの??」

「同じ漢字でも意味が違うなんて、ややこしい!!」

「漢字」というと、こんな学習者さんのつぶやきが聞こえてきそうです。ですが、漢字学習は日本語学習では欠くことのできない重要な項目の一つです。漢字を知っていると、例えば「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした」のような、ややこしい文章でも頭の中で漢字に変換して意味を理解できるようになります。

講座では、学習者のモチベーションをあげるための指導のコツを教えていただきました。漢字を指導する際には、ついつい「次回までに○○個漢字を覚えてきましょう」と学習者にノルマを課す指導になりがちですが、例えば漢字の仕組み・成り立ちを教えたり、クイズ形式で漢字のテストを行ったりすることにより、学習者の漢字に対する抵抗感を減らすことができます。講座では、参加者の皆さんに漢字テストを作ってもらいました

グループに分かれて漢字テストを考え中。

国語辞書・漢字辞書を見ながら、漢字の形、意味、用法、読みなどに焦点を当てた漢字テストを作ってもらいました。

因みに国語辞書を見ていると、日本語の仕組み・成り立ちがわかってとても面白いです

例えば、「ら行音」で始まる「和語」を国語辞書で探してみてください。

いくつ見つかりましたか

実は日本語の「ら行音」で始まる語はほとんどが「漢語」か「外来語」で、「和語」はほとんど存在しません。日本語には元々「ら・り・る・れ・ろ」が存在しなかったからだそうです。百人一首には「ら行」で始まる単語は一つもないそうですよ。日本人が英語を勉強する時にどうしても「L」と「R」の発音で躓いてしまうのは、もしかしたらこのことが原因かもしれません

国語辞書でもうひとつ。母音の語彙数(辞書のページ数)を「あ行、い行、う行、え行、お行」それぞれ調べてみてください。協会にあった国語辞書で調べてみたところ、あ行は39ページ、い行は42ページ、う行は21ページ、え行は12ページ、お行は12ページありました。え行とお行が他の行に比べて少ないですよね?これは元々、日本語には「a、i、u」の3母音しか存在しなかったからだそうです。今でもその名残が琉球方言に残っています。例えば沖縄の人達は、雲「kumo」は「kumu」、箱「hako」は「haku」と発音するそうです。某自動車会社のCMで某女優が車の中で妄想していた「ムムマッファ」を覚えていますか

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった 日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

これが受講者の方に作ってもらった漢字テストです

単に漢字を丸暗記させるのではなく、このように出題の仕方を工夫した漢字テストをすることにより、学習者さんたちの漢字に対する興味を引き、理解を深めてもらうことができると思います。私自身、この講座を通して漢字に対する興味が増しました

最後に有瀬先生から皆さまに漢字クイズ

次の漢字読めますか

①小豆、②海月、③竹刀、④百足、⑤田舎、⑥白粉

因みに④の「百足」、英語ではcentipedeと言います。「百の足」という意味です。漢字を見ていると日本語と英語の共通点も発見できてとても面白いです

そして、1月15日のブラッシュアップ講座は、貞松明子先生に「授受動詞・待遇表現」について教えていただきました。

早速ですが、皆さま、以下の文章を読んでみてください。

・私は○○さんにプレゼントをくれました。

・○○さんは私にプレゼントをあげました。

どこか違和感を感じますよね?日本人は感覚的に授受動詞を使い分けていて、「私は○○さんにプレゼントをあげました」とは言いますが、「私は○○さんにプレゼントをくれました」とは言いません。同様に、○○さんは私にプレゼントをくれました」とは言いますが、「○○さんは私にプレゼントをあげました」とは言いません。

講座では、どうしたら学習者さんにこうした日本語の使い分けを分かりやすく教えることができるかを指導していただきました

先生にはたくさんの絵カードを持ってきていただき、図に示しながら授受表現を教える方法を教えていただきました。例えば、「行為の授受」は「

やさしさ

やさしさ 」のやり取りですので、

」のやり取りですので、 のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。また、日本人が普段の会話において、対話者との人間関係(親疎関係)やTPOに応じて使い分けている待遇表現(上位の相手に対して使う「敬語」だけでなく、下位の相手に対する言葉づかいも含む)ですが、学習者にとっては、理解し、習得するのが最も難しい項目の一つです。今回の講座ではそのような待遇表現を学習者さんに理解しやすくするため、敬語を使う場面を想定したスキット作りをしてもらいました

スキット考え中。

今回は2グループに分かれてスキット作りをしてもらいました。

一つは、「会社の上司と取引先の会社社員との会話」

「自社にて」

○○物産△△:「社長、今日は10時から○○商事の△△さんと会って新商品の鍋のプレゼンをします。社長もよろしくお願いします。」

○○物産社長:「ああわかった。資料を作っておいてくれ。」

「○○商事にて」

○○物産△△:「はじめまして、○○物産の△△と申します。本日はわが社の新商品の鍋を持って参りました。こちらが当社の社長の△△です。」

○○物産社長:「本日はお時間を取っていただき誠にありがとうございます。」・・・

「帰りの車内にて」

○○物産△△:「社長、今日はありがとうございました。」

○○物産社長:「ああ、ご苦労だったね。」・・・・

同じ社員と社長の会話で会っても、取引先の会社社員を前にした時と、2人だけの時とは言葉遣いが異なりますよね。

もう一つは「夫と妻と夫の母親との会話」

「夫婦の自宅にて」

夫:「今日は親と会うんだからきちんと挨拶をしていい妻を演じてくれよ。」

妻:「ああ、緊張する・・・嫌だな・・・」

「実家にて」

夫:「母さん、久しぶり。元気にしていたかい?」

妻:「お母様、今日はお会いするのをとても楽しみにしていました。何か私にお手伝いできることはありませんか?」・・・

「実家からの帰り」

妻:「ああ疲れた。こんな経験はもうしばらくしたくないわ。」

社長と社員の会話と同じく、夫婦が二人だけの時と、親を前にしたときとでは、言葉遣いが大きく異なりますね。

私たちが普段、その場に一緒にいる人や周りの状況によって、たとえ会話の相手が同じ人であっても、無意識に言葉を使い分けていることに、スキットを演じてもらうことで気付づきました。とても面白く、勉強になりました

次回のブラッシュアップ講座は1月29日(日)、「音声教育」について考えます。

受講者の皆さま、次回もよろしくお願い致します

2012年01月20日

中国料理交流会~中国餃子作りに挑戦~PRT2

大家好(ダージャーハオ)、皆さんこんにちは。

1月14日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」の一環として「中国料理交流会」を開催しました。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の「中国料理交流会」は、雷春燕(レイ・チュンイアン)さん、李琦(リ・チ)さんを含め11人の中国出身の講師の方の指導で5種類の中国の水餃子と蒸し餃子を作りました。

餃子の皮の作り方

*材料(約7人分)

・小麦粉(強力粉)5カップ(990g)

・水またはぬるま湯2カップ(200cc)

・打ち粉(小麦粉または片栗粉)適量

*作り方

①小麦粉をボールに入れ、中央に穴をあけて水を少しずつ加えながら混ぜ、10分程こねる。

②生地が丸くまとまってきたら、さらによくこね、耳たぶぐらいの硬さになったらぬれたふきんかキッチンペーパーを掛けて30分以上(低温の場合は1時間以上)ねかせる。

③生地をボールから取り出し、生地がくっつかないようにまな板orキッチン台に打ち粉をする。生地を棒状にのばし、2~3cmの幅に庖丁で切り分ける。

④麺棒で長径10cmぐらいの円形にのばしていく。

水餃子の作り方

① 材料を細かくみじん切りにし、ボールに調味料を入れて混ぜ合わせる。

② 皮からはみださないように具をしっかり包む。

③ たっぷりの沸騰したお湯で餃子を茹でる。(餃子が浮いてから、2分程度を目安に)

エビニラ玉 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・いり卵子(6個分)・ニラ(10束)・エビ(18尾)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

豚しいたけ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・豚ひき肉(650g)・しいたけ(450g)・ねぎ(1本)・しょうが(2片)・ゴマ油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ2)・五香粉(少々)

鶏と野菜たっぷり 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・鶏ひき肉(600g)・しいたけ(450g)・ピーマン(10個)・ねぎ(1本)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・卵白(2個分)

牛玉ねぎ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・玉ねぎ(中2個(400g程度))・ねぎ(1本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

牛大根蒸し餃子班↑↓

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・大根(1本(500g程度))・ねぎ(2本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)

*大根は千切りにしてざるに入れて塩をふり、10分程度たったら水で流し、しぼって水を切る。蒸し時間は約15分

所要時間2時間、やっと餃子が出来上がりました。これから楽しい食事タイムです。みんな美味しそう!!

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

1月14日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」の一環として「中国料理交流会」を開催しました。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の「中国料理交流会」は、雷春燕(レイ・チュンイアン)さん、李琦(リ・チ)さんを含め11人の中国出身の講師の方の指導で5種類の中国の水餃子と蒸し餃子を作りました。

餃子の皮の作り方

*材料(約7人分)

・小麦粉(強力粉)5カップ(990g)

・水またはぬるま湯2カップ(200cc)

・打ち粉(小麦粉または片栗粉)適量

*作り方

①小麦粉をボールに入れ、中央に穴をあけて水を少しずつ加えながら混ぜ、10分程こねる。

②生地が丸くまとまってきたら、さらによくこね、耳たぶぐらいの硬さになったらぬれたふきんかキッチンペーパーを掛けて30分以上(低温の場合は1時間以上)ねかせる。

③生地をボールから取り出し、生地がくっつかないようにまな板orキッチン台に打ち粉をする。生地を棒状にのばし、2~3cmの幅に庖丁で切り分ける。

④麺棒で長径10cmぐらいの円形にのばしていく。

水餃子の作り方

① 材料を細かくみじん切りにし、ボールに調味料を入れて混ぜ合わせる。

② 皮からはみださないように具をしっかり包む。

③ たっぷりの沸騰したお湯で餃子を茹でる。(餃子が浮いてから、2分程度を目安に)

エビニラ玉 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・いり卵子(6個分)・ニラ(10束)・エビ(18尾)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

豚しいたけ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・豚ひき肉(650g)・しいたけ(450g)・ねぎ(1本)・しょうが(2片)・ゴマ油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ2)・五香粉(少々)

鶏と野菜たっぷり 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・鶏ひき肉(600g)・しいたけ(450g)・ピーマン(10個)・ねぎ(1本)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・卵白(2個分)

牛玉ねぎ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・玉ねぎ(中2個(400g程度))・ねぎ(1本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

牛大根蒸し餃子班↑↓

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・大根(1本(500g程度))・ねぎ(2本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)

*大根は千切りにしてざるに入れて塩をふり、10分程度たったら水で流し、しぼって水を切る。蒸し時間は約15分

所要時間2時間、やっと餃子が出来上がりました。これから楽しい食事タイムです。みんな美味しそう!!

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

2012年01月18日

New Year's traditions

Hi!

We had “Lunch time seminar in English” at the World Plaza on Jnu. 17. Hana-san, CIR of Saga Prefecture Government International Affairs Division, introduced us to “New Year's traditions in Vancouver .”

The downtown fashion district is home to some of the best New Year’s Eve events in Vancouver with some amazing clubs hosting a variety of celebrations. There are also lots of other nightclubs and bars throughout the Vancouver area hosting a number of New Year’s Eve events for lots of options for all partygoers.

The public is invited to attend the annual City of Victoria New Year’s Day Levee at City Hall, hosted by members of Victoria City Council.

A Levee is a time-honored tradition that provides an opportunity for citizens and City representatives to exchange greetings and welcome in the New Year. The word levee is derived from the French verb "lever" which means to rise. French aristocrats used to receive guests in the morning after they had gotten up.

New Year’s Resolutions

More than 51% of Canadians make New Year's resolutions, but more than half of them – 52% – can't last more than a month.This year, Canadians want to floss more, eat fewer French fries, save the world, be a millionaire, be awesome, take a break from Facebook and twitter, etc.

Annual Polar Bear Swim (92nd)

Going for a polar bear swim on New Year’s Day is believed to bring good luck, peace, and prosperity to everyone.

The Vancouver Polar Bear Swim Club is one of the largest and oldest Polar Bear Club in the world.

There first swim was in 1920 with 10 swimmers. And there were 2, 246 swimmers in 2011. This is a free event!

The Korean Community in Vancouver

The Korean community is one of the top five visible-minority groups in B.C. A significant number of the over 50,000 British Columbians of Korean descent live in the Metro Vancouver, suburbs of Burnaby and Coquitlam.

2012 Nikkei Community New Year’s Party (Shinnen-kai)

Chinese New Year Parade

The mayor of Vancouver ( left )

The renowned Chinese New Year Parade returned in the Year of the Dragon on Sunday, January 29th, 2012.

This signature event of Vancouver's Chinatown featured lion dances, cultural dance troupes, marching bands, martial arts performances and much more.

Lunch time seminar in English is held on Tuesday from 12:15 to 13:00 at World Plaza. Next seminar will be held on Feb. 14, 28, Mar. 13, 27. If you attend the Seminar for the first time, please make a reservation in advance.

Saga Prefecture International Relations Association

Tel: 0952-25-7921

E-mail: info@spira.or.jp

We had “Lunch time seminar in English” at the World Plaza on Jnu. 17. Hana-san, CIR of Saga Prefecture Government International Affairs Division, introduced us to “New Year's traditions in Vancouver .”

The downtown fashion district is home to some of the best New Year’s Eve events in Vancouver with some amazing clubs hosting a variety of celebrations. There are also lots of other nightclubs and bars throughout the Vancouver area hosting a number of New Year’s Eve events for lots of options for all partygoers.

The public is invited to attend the annual City of Victoria New Year’s Day Levee at City Hall, hosted by members of Victoria City Council.

A Levee is a time-honored tradition that provides an opportunity for citizens and City representatives to exchange greetings and welcome in the New Year. The word levee is derived from the French verb "lever" which means to rise. French aristocrats used to receive guests in the morning after they had gotten up.

New Year’s Resolutions

More than 51% of Canadians make New Year's resolutions, but more than half of them – 52% – can't last more than a month.This year, Canadians want to floss more, eat fewer French fries, save the world, be a millionaire, be awesome, take a break from Facebook and twitter, etc.

Annual Polar Bear Swim (92nd)

Going for a polar bear swim on New Year’s Day is believed to bring good luck, peace, and prosperity to everyone.

The Vancouver Polar Bear Swim Club is one of the largest and oldest Polar Bear Club in the world.

There first swim was in 1920 with 10 swimmers. And there were 2, 246 swimmers in 2011. This is a free event!

The Korean Community in Vancouver

The Korean community is one of the top five visible-minority groups in B.C. A significant number of the over 50,000 British Columbians of Korean descent live in the Metro Vancouver, suburbs of Burnaby and Coquitlam.

2012 Nikkei Community New Year’s Party (Shinnen-kai)

Chinese New Year Parade

The mayor of Vancouver ( left )

The renowned Chinese New Year Parade returned in the Year of the Dragon on Sunday, January 29th, 2012.

This signature event of Vancouver's Chinatown featured lion dances, cultural dance troupes, marching bands, martial arts performances and much more.

Lunch time seminar in English is held on Tuesday from 12:15 to 13:00 at World Plaza. Next seminar will be held on Feb. 14, 28, Mar. 13, 27. If you attend the Seminar for the first time, please make a reservation in advance.

Saga Prefecture International Relations Association

Tel: 0952-25-7921

E-mail: info@spira.or.jp

2012年01月18日

手作り餃子にトライ!~中国料理交流会~

みなさん、こんにちは。成人式もセンター試験も終わり、1月も半ばになりましたが、みなさんいかがお過ごしですか?まだまだお正月気分が抜けきれない人もいるかもしれませんね~

さて、今日は、1月14日(土)に佐賀市のアバンセで開催した「中国料理交流会」についての報告です。中国出身の11名を講師にお迎えし、参加者21名と一緒に手作り餃子などを作りながら楽しく交流しました。

今回のメニューは・・・手作り餃子5種類、卵とトマトのスープ、そしてデザートに糖葫芦(タンフール―)です。餃子は皮から手作りに挑戦しました!餃子と卵とトマトのスープはおなじみのメニューですが、糖葫芦ってどんなデザートだと思いますか?中国では屋台でよく売られているおやつで、サンザシやイチゴなどの果物に砂糖をコーティングしたもので、りんご飴に似ています。

それでは調理開始です!まずは先生に説明を聞いて、餃子の皮になる生地をこねたり、具に入れる野菜を切ります。

生地を十分に寝かせたら、ここからが皮づくりの本番です!

今回参加者最年少の2才の女の子。とっても上手に具を包んでました。

講師によっても包み方が違うようですね。写真が小さくてちょっとわかりづらいですが、餃子の写真の右下にある二つの餃子は、講師のひとりの趙さん作。料理上手なお父さん直伝だそうです。

皮がなかなかきれいな丸にならなかったり、具を包む時にちょっとはみ出てしまったりと、参加者のみなさんは大苦戦していたようですが、味はバッチリだったようです。餃子をゆでるor蒸す間にスープとデザートも完成し、他のグループと食べ比べをしながら試食をしました。

中国は旧暦で正月を祝うので、今年は1月23日が春節(旧正月)になります。正月には家族みんなでたくさんの餃子を作って食べ、爆竹を鳴らしたり、麻雀をしたり、中国の紅白歌合戦ともいわれる「春晩」を観ながら楽しい団らんのひとときを過ごすそうです。今年の春節は手作り餃子を作ってみませんか?

次の料理交流会の日程や詳細はまだ未定ですが、次回もお楽しみに!

さて、今日は、1月14日(土)に佐賀市のアバンセで開催した「中国料理交流会」についての報告です。中国出身の11名を講師にお迎えし、参加者21名と一緒に手作り餃子などを作りながら楽しく交流しました。

今回のメニューは・・・手作り餃子5種類、卵とトマトのスープ、そしてデザートに糖葫芦(タンフール―)です。餃子は皮から手作りに挑戦しました!餃子と卵とトマトのスープはおなじみのメニューですが、糖葫芦ってどんなデザートだと思いますか?中国では屋台でよく売られているおやつで、サンザシやイチゴなどの果物に砂糖をコーティングしたもので、りんご飴に似ています。

それでは調理開始です!まずは先生に説明を聞いて、餃子の皮になる生地をこねたり、具に入れる野菜を切ります。

生地を十分に寝かせたら、ここからが皮づくりの本番です!

今回参加者最年少の2才の女の子。とっても上手に具を包んでました。

講師によっても包み方が違うようですね。写真が小さくてちょっとわかりづらいですが、餃子の写真の右下にある二つの餃子は、講師のひとりの趙さん作。料理上手なお父さん直伝だそうです。

皮がなかなかきれいな丸にならなかったり、具を包む時にちょっとはみ出てしまったりと、参加者のみなさんは大苦戦していたようですが、味はバッチリだったようです。餃子をゆでるor蒸す間にスープとデザートも完成し、他のグループと食べ比べをしながら試食をしました。

中国は旧暦で正月を祝うので、今年は1月23日が春節(旧正月)になります。正月には家族みんなでたくさんの餃子を作って食べ、爆竹を鳴らしたり、麻雀をしたり、中国の紅白歌合戦ともいわれる「春晩」を観ながら楽しい団らんのひとときを過ごすそうです。今年の春節は手作り餃子を作ってみませんか?

次の料理交流会の日程や詳細はまだ未定ですが、次回もお楽しみに!

2012年01月17日

災害について考えてみませんか?

みなさん、こんにちは。

早いもので東北地方を襲った地震・津波から10ヶ月が経過しました。災害の爪痕はまだまだ深く、仮設住宅をいくつも経て、やっとここで暮らせる…と落ち着いたと思った所が、放射能を浴びた建築材で造られていた。などという、何とも居た堪れないニュースが流れていますね。

あの災害から10カ月経った今も尚、生活の中に不便さを強いられている方々がたくさんいらっしゃることを想うと、九州で何不自由なく暮らしている私たちが、暖房がつけられないぐらいで“寒い”なんて文句を言ってられませんね。日々の自分の言動を顧みる必要があるようです。

さて、今日は佐賀市国際交流協会から研修会のお知らせです。

**********************

佐賀市国際交流協会 ボランティア講演会

災害から学んだ多様性

~協働のネットワーク~

起こってほしくない“災害”・・・でも起きたら?

新潟中越地震でバイク隊による救助活動、ボランティアコーディネーターとして全国で中心的人物である羽賀友信氏をお招きし、日頃の人とのコミュニケーション、地域での繋がり、街づくりのヒントをいただきます。

日時:2012年2月4日(土) 14:00~16:00

場所:アイスクエアビル 大会議室

講師:羽賀友信氏(長岡市国際交流センター長)

定員:40名

参加費:無料

≪お問合せ・申込先≫

佐賀市国際交流協会

TEL 0952-29-0322

FAX 0952-40-2050

お申込みはこちらからもできます。

**********************

震災から間もなく1年が経過しようとしているこの時期に、震災について改めて振り返ってみませんか?佐賀で地震・災害が起きた時に、自分に何ができるか?どんな備えが必要なのか?考えてみませんか?

興味のある方、お申込みはお早めに!!

2012年01月11日

“伝える力”スキルアップ講座

みなさん、こんにちは。

寒い日が続いていますね(>_<)今日の夜からさらに冷え込むようですので、皆さん寒さ対策は万全にされてくださいね~

さて、今日は県内で国際交流団体やボランティアグループに所属している方に必見の講座のご案内です!興味のある方、是非ご参加ください。

**********************

団体活動をPRするためのプレゼンテーション力を身につけよう!

自分たちの活動をアピールしたい!

会員を増やしたい!

助成金を申請したい!!

寄付金を増やしたい!!!

など、NPOやボランティアグループが団体運営に際して日々悩んでいる“伝える”という力・プレゼンテーション力を学びます。活動への共感と参加に繋げるための広報のコツを学び、団体のPRと方策を練る講座です。みなさん、奮ってご参加ください。

日時:2012年1月21日(土) 13:30~15:30

場所:アイスクエアビル 5階大会議室

議題:「活動への理解と共感の輪を広げるプレゼン講座」

講師:ふくおかNPOセンター代表 古賀桃子氏

定員:40名

参加希望の方は、①名前、②住所、③電話番号の情報を、メール若しくはFAXで(財)佐賀県国際交流協会までお寄せください。

(財)佐賀県国際交流協会

TEL 0952-25-7921

FAX 0952-25-7417

メール info@spira.or.jp

2012年01月04日

韓国・全羅南道に行ってみませんか?

新年明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始、皆さんどのように過ごされたでしょうか?

久しぶりに会う親戚だったり、おせち料理や豪華な食事の数々についつい箸が進んでしまい、ちょっと太ってしまった(ーー゛)と言う方も少なくないのではないでしょうか?

年末年始の運動不足をこれから徐々に解消して、体型もスリムになるとともに、お正月ボケから脱出しないといけませんね。

さて、今日は全羅南道友好訪問団の募集のお知らせです!

佐賀空港からチャーター便が飛び、通常よりも短時間で全羅南道に行くことが出来ます。

この機会、お見逃しなく!!

******************

佐賀県・全羅南道(チョルラナムド)友好訪問団の一般参加者を募集します

韓国・全羅南道(チョルラナムド)との友好交流協定締結1周年を記念し、有明佐賀空港からのチャーター便を利用した全羅南道友好訪問団を派遣するにあたり、一般参加者を募集します。

佐賀県と全羅南道とは、本年1月25日に、海外の自治体としては初めてとなる友好交協定を締結し、県内での「韓国・全羅南道フェア」開催(9月)や青少年交流などを通して交流を進めてきました。

全羅南道は、5月から開催される2012麗水(ヨス)世界博覧会や、2013年の順天(スンチョン)湾世界庭園博覧会、2010年から韓国F1グランプリも開催されるなど、現在、韓国で最も注目されている地域で、豊かな自然と食、干潟や、お茶、海苔など、佐賀県と多くの共通点を持っている地域です。

この機会にぜひ多くの方に足を運んでいただき、交流の輪を広げていただければと思います。

記

1.日 程 平成24年2月5日(日曜日)~7日(火曜日) 2泊3日

2.訪問先 韓国・全羅南道麗水(ヨス)市、順天(スンチョン)市、

康津(カンジン)郡、羅州(ナジュ)市、木浦(モッポ)市

3.内 容

・麗水世界博覧会オープン前会場

・順天楽安邑城(ナガンウプソン)民俗村

(韓流ドラマ「チャングムの誓い」など撮影地)

・順天湾自然生態公園

・羅州三韓志(ナジュサンハンジ)テーマパーク

(韓流ドラマ「朱豪(チュモン)」の撮影地)

・キムチ作り体験ほか、全羅南道の魅力的な観光地巡り

4.費 用 80,000円

(別途、空港税、燃油サーチャージ等9,000円が必要となります)

5.渡航方法 有明佐賀空港を利用したチャーター便による(所要1時間程度)

(佐賀空港→麗水空港、務安国際空港→佐賀空港)

6.定 員 30名程度

※定員になり次第締め切ります

7.募集期間 平成24年1月18日(水曜日)まで

□□□申込先□□□

西鉄旅行株式会社 佐賀支店

〒840-0801 佐賀市駅前中央1-1-5

電話:0952-24-7245 ファックス:0952-24-6640

******************

こちらの情報は佐賀県のホームページからも確認できます。

興味のある方、お申込みはお早めに(^^ゞ

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始、皆さんどのように過ごされたでしょうか?

久しぶりに会う親戚だったり、おせち料理や豪華な食事の数々についつい箸が進んでしまい、ちょっと太ってしまった(ーー゛)と言う方も少なくないのではないでしょうか?

年末年始の運動不足をこれから徐々に解消して、体型もスリムになるとともに、お正月ボケから脱出しないといけませんね。

さて、今日は全羅南道友好訪問団の募集のお知らせです!

佐賀空港からチャーター便が飛び、通常よりも短時間で全羅南道に行くことが出来ます。

この機会、お見逃しなく!!

******************

佐賀県・全羅南道(チョルラナムド)友好訪問団の一般参加者を募集します

韓国・全羅南道(チョルラナムド)との友好交流協定締結1周年を記念し、有明佐賀空港からのチャーター便を利用した全羅南道友好訪問団を派遣するにあたり、一般参加者を募集します。

佐賀県と全羅南道とは、本年1月25日に、海外の自治体としては初めてとなる友好交協定を締結し、県内での「韓国・全羅南道フェア」開催(9月)や青少年交流などを通して交流を進めてきました。

全羅南道は、5月から開催される2012麗水(ヨス)世界博覧会や、2013年の順天(スンチョン)湾世界庭園博覧会、2010年から韓国F1グランプリも開催されるなど、現在、韓国で最も注目されている地域で、豊かな自然と食、干潟や、お茶、海苔など、佐賀県と多くの共通点を持っている地域です。

この機会にぜひ多くの方に足を運んでいただき、交流の輪を広げていただければと思います。

記

1.日 程 平成24年2月5日(日曜日)~7日(火曜日) 2泊3日

2.訪問先 韓国・全羅南道麗水(ヨス)市、順天(スンチョン)市、

康津(カンジン)郡、羅州(ナジュ)市、木浦(モッポ)市

3.内 容

・麗水世界博覧会オープン前会場

・順天楽安邑城(ナガンウプソン)民俗村

(韓流ドラマ「チャングムの誓い」など撮影地)

・順天湾自然生態公園

・羅州三韓志(ナジュサンハンジ)テーマパーク

(韓流ドラマ「朱豪(チュモン)」の撮影地)

・キムチ作り体験ほか、全羅南道の魅力的な観光地巡り

4.費 用 80,000円

(別途、空港税、燃油サーチャージ等9,000円が必要となります)

5.渡航方法 有明佐賀空港を利用したチャーター便による(所要1時間程度)

(佐賀空港→麗水空港、務安国際空港→佐賀空港)

6.定 員 30名程度

※定員になり次第締め切ります

7.募集期間 平成24年1月18日(水曜日)まで

□□□申込先□□□

西鉄旅行株式会社 佐賀支店

〒840-0801 佐賀市駅前中央1-1-5

電話:0952-24-7245 ファックス:0952-24-6640

******************

こちらの情報は佐賀県のホームページからも確認できます。

興味のある方、お申込みはお早めに(^^ゞ