› たぶんかきょうせいSAGA › 2012年01月20日

› たぶんかきょうせいSAGA › 2012年01月20日2012年01月20日

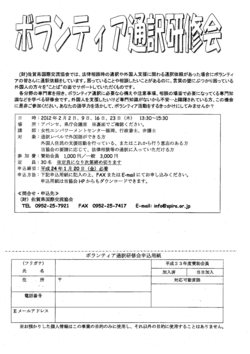

ボランティア通訳研修会 募集期間延長

ボランティア通訳研修会の募集期間を延長しました。

ボランティア通訳研修会の募集期間を延長しました。本日が当初の締切日でしたが、まだ定員に空きがありますので1週間延長し、1月27日(金)が締切日になります。

研修会に参加しようかどうかと迷われていた方は、ぜひぜひお申込みください!

※申込書(ちらし)は当協会ホームページからダウンロードできますので、FAXかEメールでお送り下さい。

<ボランティア通訳研修会>

(財)佐賀県国際交流協会では、法律相談時の通訳や外国人支援に関わる通訳依頼があった場合にボランティアの皆さんに通訳依頼をしています。困っていることや相談したいことがあるのに、言葉の壁にぶつかり困っている外国人の方々を“ことば”の面でサポートしていただくものです。

各分野の専門家を招き、ボランティア通訳に必要な心構えや注意事項、相談の場面で必要になってくる専門知識などを学べる研修会です。外国人を支援したいけど専門知識がないから不安…と躊躇されている方、この機会に是非ご参加ください。あなたの語学力を活かして、ボランティア活動をするきっかけにしてみませんか?

2012年01月20日

日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編8回目と9回目

先週の日曜日(1月15日)、日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編9回目を開催しました。先月12月11日に行われたブラッシュアップ講座8回目と併せてご報告いたします

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。

12月11日のブラッシュアップ講座は、有瀬尚子先生に講師として来ていただき、「漢字教育」について教えていただきました

「あがる、のぼる、うえ、うわ、じょう・・・ああ、読み方が多くて覚えられない!!」

「とめ?はらい?・・・書き方ってそんなに重要なの??」

「同じ漢字でも意味が違うなんて、ややこしい!!」

「漢字」というと、こんな学習者さんのつぶやきが聞こえてきそうです。ですが、漢字学習は日本語学習では欠くことのできない重要な項目の一つです。漢字を知っていると、例えば「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした」のような、ややこしい文章でも頭の中で漢字に変換して意味を理解できるようになります。

講座では、学習者のモチベーションをあげるための指導のコツを教えていただきました。漢字を指導する際には、ついつい「次回までに○○個漢字を覚えてきましょう」と学習者にノルマを課す指導になりがちですが、例えば漢字の仕組み・成り立ちを教えたり、クイズ形式で漢字のテストを行ったりすることにより、学習者の漢字に対する抵抗感を減らすことができます。講座では、参加者の皆さんに漢字テストを作ってもらいました

グループに分かれて漢字テストを考え中。

国語辞書・漢字辞書を見ながら、漢字の形、意味、用法、読みなどに焦点を当てた漢字テストを作ってもらいました。

因みに国語辞書を見ていると、日本語の仕組み・成り立ちがわかってとても面白いです

例えば、「ら行音」で始まる「和語」を国語辞書で探してみてください。

いくつ見つかりましたか

実は日本語の「ら行音」で始まる語はほとんどが「漢語」か「外来語」で、「和語」はほとんど存在しません。日本語には元々「ら・り・る・れ・ろ」が存在しなかったからだそうです。百人一首には「ら行」で始まる単語は一つもないそうですよ。日本人が英語を勉強する時にどうしても「L」と「R」の発音で躓いてしまうのは、もしかしたらこのことが原因かもしれません

国語辞書でもうひとつ。母音の語彙数(辞書のページ数)を「あ行、い行、う行、え行、お行」それぞれ調べてみてください。協会にあった国語辞書で調べてみたところ、あ行は39ページ、い行は42ページ、う行は21ページ、え行は12ページ、お行は12ページありました。え行とお行が他の行に比べて少ないですよね?これは元々、日本語には「a、i、u」の3母音しか存在しなかったからだそうです。今でもその名残が琉球方言に残っています。例えば沖縄の人達は、雲「kumo」は「kumu」、箱「hako」は「haku」と発音するそうです。某自動車会社のCMで某女優が車の中で妄想していた「ムムマッファ」を覚えていますか 琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった 日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

これが受講者の方に作ってもらった漢字テストです

単に漢字を丸暗記させるのではなく、このように出題の仕方を工夫した漢字テストをすることにより、学習者さんたちの漢字に対する興味を引き、理解を深めてもらうことができると思います。私自身、この講座を通して漢字に対する興味が増しました

最後に有瀬先生から皆さまに漢字クイズ

次の漢字読めますか

①小豆、②海月、③竹刀、④百足、⑤田舎、⑥白粉

因みに④の「百足」、英語ではcentipedeと言います。「百の足」という意味です。漢字を見ていると日本語と英語の共通点も発見できてとても面白いです

そして、1月15日のブラッシュアップ講座は、貞松明子先生に「授受動詞・待遇表現」について教えていただきました。

早速ですが、皆さま、以下の文章を読んでみてください。

・私は○○さんにプレゼントをくれました。

・○○さんは私にプレゼントをあげました。

どこか違和感を感じますよね?日本人は感覚的に授受動詞を使い分けていて、「私は○○さんにプレゼントをあげました」とは言いますが、「私は○○さんにプレゼントをくれました」とは言いません。同様に、○○さんは私にプレゼントをくれました」とは言いますが、「○○さんは私にプレゼントをあげました」とは言いません。

講座では、どうしたら学習者さんにこうした日本語の使い分けを分かりやすく教えることができるかを指導していただきました

先生にはたくさんの絵カードを持ってきていただき、図に示しながら授受表現を教える方法を教えていただきました。例えば、「行為の授受」は「 やさしさ

やさしさ 」のやり取りですので、

」のやり取りですので、 のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

また、日本人が普段の会話において、対話者との人間関係(親疎関係)やTPOに応じて使い分けている待遇表現(上位の相手に対して使う「敬語」だけでなく、下位の相手に対する言葉づかいも含む)ですが、学習者にとっては、理解し、習得するのが最も難しい項目の一つです。今回の講座ではそのような待遇表現を学習者さんに理解しやすくするため、敬語を使う場面を想定したスキット作りをしてもらいました

スキット考え中。

今回は2グループに分かれてスキット作りをしてもらいました。

一つは、「会社の上司と取引先の会社社員との会話」

「自社にて」

○○物産△△:「社長、今日は10時から○○商事の△△さんと会って新商品の鍋のプレゼンをします。社長もよろしくお願いします。」

○○物産社長:「ああわかった。資料を作っておいてくれ。」

「○○商事にて」

○○物産△△:「はじめまして、○○物産の△△と申します。本日はわが社の新商品の鍋を持って参りました。こちらが当社の社長の△△です。」

○○物産社長:「本日はお時間を取っていただき誠にありがとうございます。」・・・

「帰りの車内にて」

○○物産△△:「社長、今日はありがとうございました。」

○○物産社長:「ああ、ご苦労だったね。」・・・・

同じ社員と社長の会話で会っても、取引先の会社社員を前にした時と、2人だけの時とは言葉遣いが異なりますよね。

もう一つは「夫と妻と夫の母親との会話」

「夫婦の自宅にて」

夫:「今日は親と会うんだからきちんと挨拶をしていい妻を演じてくれよ。」

妻:「ああ、緊張する・・・嫌だな・・・」

「実家にて」

夫:「母さん、久しぶり。元気にしていたかい?」

妻:「お母様、今日はお会いするのをとても楽しみにしていました。何か私にお手伝いできることはありませんか?」・・・

「実家からの帰り」

妻:「ああ疲れた。こんな経験はもうしばらくしたくないわ。」

社長と社員の会話と同じく、夫婦が二人だけの時と、親を前にしたときとでは、言葉遣いが大きく異なりますね。

私たちが普段、その場に一緒にいる人や周りの状況によって、たとえ会話の相手が同じ人であっても、無意識に言葉を使い分けていることに、スキットを演じてもらうことで気付づきました。とても面白く、勉強になりました

次回のブラッシュアップ講座は1月29日(日)、「音声教育」について考えます。

受講者の皆さま、次回もよろしくお願い致します

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です。

12月11日のブラッシュアップ講座は、有瀬尚子先生に講師として来ていただき、「漢字教育」について教えていただきました

「あがる、のぼる、うえ、うわ、じょう・・・ああ、読み方が多くて覚えられない!!」

「とめ?はらい?・・・書き方ってそんなに重要なの??」

「同じ漢字でも意味が違うなんて、ややこしい!!」

「漢字」というと、こんな学習者さんのつぶやきが聞こえてきそうです。ですが、漢字学習は日本語学習では欠くことのできない重要な項目の一つです。漢字を知っていると、例えば「きしゃのきしゃがきしゃできしゃした」のような、ややこしい文章でも頭の中で漢字に変換して意味を理解できるようになります。

講座では、学習者のモチベーションをあげるための指導のコツを教えていただきました。漢字を指導する際には、ついつい「次回までに○○個漢字を覚えてきましょう」と学習者にノルマを課す指導になりがちですが、例えば漢字の仕組み・成り立ちを教えたり、クイズ形式で漢字のテストを行ったりすることにより、学習者の漢字に対する抵抗感を減らすことができます。講座では、参加者の皆さんに漢字テストを作ってもらいました

グループに分かれて漢字テストを考え中。

国語辞書・漢字辞書を見ながら、漢字の形、意味、用法、読みなどに焦点を当てた漢字テストを作ってもらいました。

因みに国語辞書を見ていると、日本語の仕組み・成り立ちがわかってとても面白いです

例えば、「ら行音」で始まる「和語」を国語辞書で探してみてください。

いくつ見つかりましたか

実は日本語の「ら行音」で始まる語はほとんどが「漢語」か「外来語」で、「和語」はほとんど存在しません。日本語には元々「ら・り・る・れ・ろ」が存在しなかったからだそうです。百人一首には「ら行」で始まる単語は一つもないそうですよ。日本人が英語を勉強する時にどうしても「L」と「R」の発音で躓いてしまうのは、もしかしたらこのことが原因かもしれません

国語辞書でもうひとつ。母音の語彙数(辞書のページ数)を「あ行、い行、う行、え行、お行」それぞれ調べてみてください。協会にあった国語辞書で調べてみたところ、あ行は39ページ、い行は42ページ、う行は21ページ、え行は12ページ、お行は12ページありました。え行とお行が他の行に比べて少ないですよね?これは元々、日本語には「a、i、u」の3母音しか存在しなかったからだそうです。今でもその名残が琉球方言に残っています。例えば沖縄の人達は、雲「kumo」は「kumu」、箱「hako」は「haku」と発音するそうです。某自動車会社のCMで某女優が車の中で妄想していた「ムムマッファ」を覚えていますか

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった

琉球方言で「ムム(mumu)」は「もも(momo)」、「マッファ(maffa)」は「まくら(makura)」で、「ムムマッファ」は「ひざまくら」という意味だそうです。知らなかった 日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

日本語の成り立ちを知ると色々な発見があってとても面白いですね

これが受講者の方に作ってもらった漢字テストです

単に漢字を丸暗記させるのではなく、このように出題の仕方を工夫した漢字テストをすることにより、学習者さんたちの漢字に対する興味を引き、理解を深めてもらうことができると思います。私自身、この講座を通して漢字に対する興味が増しました

最後に有瀬先生から皆さまに漢字クイズ

次の漢字読めますか

①小豆、②海月、③竹刀、④百足、⑤田舎、⑥白粉

因みに④の「百足」、英語ではcentipedeと言います。「百の足」という意味です。漢字を見ていると日本語と英語の共通点も発見できてとても面白いです

そして、1月15日のブラッシュアップ講座は、貞松明子先生に「授受動詞・待遇表現」について教えていただきました。

早速ですが、皆さま、以下の文章を読んでみてください。

・私は○○さんにプレゼントをくれました。

・○○さんは私にプレゼントをあげました。

どこか違和感を感じますよね?日本人は感覚的に授受動詞を使い分けていて、「私は○○さんにプレゼントをあげました」とは言いますが、「私は○○さんにプレゼントをくれました」とは言いません。同様に、○○さんは私にプレゼントをくれました」とは言いますが、「○○さんは私にプレゼントをあげました」とは言いません。

講座では、どうしたら学習者さんにこうした日本語の使い分けを分かりやすく教えることができるかを指導していただきました

先生にはたくさんの絵カードを持ってきていただき、図に示しながら授受表現を教える方法を教えていただきました。例えば、「行為の授受」は「

やさしさ

やさしさ 」のやり取りですので、

」のやり取りですので、 のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。

のカード作り、それを実際にやり取りしながら学習者さんに表現を覚えてもらうと、行為を「与える側」と「受け取る側」の視点を意識しやすく、また「ありがとう」「感謝」の気持ちを言葉に込めやすいので、言葉の意味を理解しやすくなります。また、日本人が普段の会話において、対話者との人間関係(親疎関係)やTPOに応じて使い分けている待遇表現(上位の相手に対して使う「敬語」だけでなく、下位の相手に対する言葉づかいも含む)ですが、学習者にとっては、理解し、習得するのが最も難しい項目の一つです。今回の講座ではそのような待遇表現を学習者さんに理解しやすくするため、敬語を使う場面を想定したスキット作りをしてもらいました

スキット考え中。

今回は2グループに分かれてスキット作りをしてもらいました。

一つは、「会社の上司と取引先の会社社員との会話」

「自社にて」

○○物産△△:「社長、今日は10時から○○商事の△△さんと会って新商品の鍋のプレゼンをします。社長もよろしくお願いします。」

○○物産社長:「ああわかった。資料を作っておいてくれ。」

「○○商事にて」

○○物産△△:「はじめまして、○○物産の△△と申します。本日はわが社の新商品の鍋を持って参りました。こちらが当社の社長の△△です。」

○○物産社長:「本日はお時間を取っていただき誠にありがとうございます。」・・・

「帰りの車内にて」

○○物産△△:「社長、今日はありがとうございました。」

○○物産社長:「ああ、ご苦労だったね。」・・・・

同じ社員と社長の会話で会っても、取引先の会社社員を前にした時と、2人だけの時とは言葉遣いが異なりますよね。

もう一つは「夫と妻と夫の母親との会話」

「夫婦の自宅にて」

夫:「今日は親と会うんだからきちんと挨拶をしていい妻を演じてくれよ。」

妻:「ああ、緊張する・・・嫌だな・・・」

「実家にて」

夫:「母さん、久しぶり。元気にしていたかい?」

妻:「お母様、今日はお会いするのをとても楽しみにしていました。何か私にお手伝いできることはありませんか?」・・・

「実家からの帰り」

妻:「ああ疲れた。こんな経験はもうしばらくしたくないわ。」

社長と社員の会話と同じく、夫婦が二人だけの時と、親を前にしたときとでは、言葉遣いが大きく異なりますね。

私たちが普段、その場に一緒にいる人や周りの状況によって、たとえ会話の相手が同じ人であっても、無意識に言葉を使い分けていることに、スキットを演じてもらうことで気付づきました。とても面白く、勉強になりました

次回のブラッシュアップ講座は1月29日(日)、「音声教育」について考えます。

受講者の皆さま、次回もよろしくお願い致します

2012年01月20日

中国料理交流会~中国餃子作りに挑戦~PRT2

大家好(ダージャーハオ)、皆さんこんにちは。

1月14日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」の一環として「中国料理交流会」を開催しました。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の「中国料理交流会」は、雷春燕(レイ・チュンイアン)さん、李琦(リ・チ)さんを含め11人の中国出身の講師の方の指導で5種類の中国の水餃子と蒸し餃子を作りました。

餃子の皮の作り方

*材料(約7人分)

・小麦粉(強力粉)5カップ(990g)

・水またはぬるま湯2カップ(200cc)

・打ち粉(小麦粉または片栗粉)適量

*作り方

①小麦粉をボールに入れ、中央に穴をあけて水を少しずつ加えながら混ぜ、10分程こねる。

②生地が丸くまとまってきたら、さらによくこね、耳たぶぐらいの硬さになったらぬれたふきんかキッチンペーパーを掛けて30分以上(低温の場合は1時間以上)ねかせる。

③生地をボールから取り出し、生地がくっつかないようにまな板orキッチン台に打ち粉をする。生地を棒状にのばし、2~3cmの幅に庖丁で切り分ける。

④麺棒で長径10cmぐらいの円形にのばしていく。

水餃子の作り方

① 材料を細かくみじん切りにし、ボールに調味料を入れて混ぜ合わせる。

② 皮からはみださないように具をしっかり包む。

③ たっぷりの沸騰したお湯で餃子を茹でる。(餃子が浮いてから、2分程度を目安に)

エビニラ玉 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・いり卵子(6個分)・ニラ(10束)・エビ(18尾)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

豚しいたけ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・豚ひき肉(650g)・しいたけ(450g)・ねぎ(1本)・しょうが(2片)・ゴマ油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ2)・五香粉(少々)

鶏と野菜たっぷり 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・鶏ひき肉(600g)・しいたけ(450g)・ピーマン(10個)・ねぎ(1本)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・卵白(2個分)

牛玉ねぎ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・玉ねぎ(中2個(400g程度))・ねぎ(1本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

牛大根蒸し餃子班↑↓

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・大根(1本(500g程度))・ねぎ(2本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)

*大根は千切りにしてざるに入れて塩をふり、10分程度たったら水で流し、しぼって水を切る。蒸し時間は約15分

所要時間2時間、やっと餃子が出来上がりました。これから楽しい食事タイムです。みんな美味しそう!!

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp

1月14日(土)に「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」の一環として「中国料理交流会」を開催しました。

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、中国出身の12名の講師の皆さんがボランティアで、中国語の発音の仕方や挨拶、簡単な会話などの中国語の指導とあわせて、中国の歴史や文化、自然などをご紹介するものです。

本日の「中国料理交流会」は、雷春燕(レイ・チュンイアン)さん、李琦(リ・チ)さんを含め11人の中国出身の講師の方の指導で5種類の中国の水餃子と蒸し餃子を作りました。

餃子の皮の作り方

*材料(約7人分)

・小麦粉(強力粉)5カップ(990g)

・水またはぬるま湯2カップ(200cc)

・打ち粉(小麦粉または片栗粉)適量

*作り方

①小麦粉をボールに入れ、中央に穴をあけて水を少しずつ加えながら混ぜ、10分程こねる。

②生地が丸くまとまってきたら、さらによくこね、耳たぶぐらいの硬さになったらぬれたふきんかキッチンペーパーを掛けて30分以上(低温の場合は1時間以上)ねかせる。

③生地をボールから取り出し、生地がくっつかないようにまな板orキッチン台に打ち粉をする。生地を棒状にのばし、2~3cmの幅に庖丁で切り分ける。

④麺棒で長径10cmぐらいの円形にのばしていく。

水餃子の作り方

① 材料を細かくみじん切りにし、ボールに調味料を入れて混ぜ合わせる。

② 皮からはみださないように具をしっかり包む。

③ たっぷりの沸騰したお湯で餃子を茹でる。(餃子が浮いてから、2分程度を目安に)

エビニラ玉 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・いり卵子(6個分)・ニラ(10束)・エビ(18尾)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

豚しいたけ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・豚ひき肉(650g)・しいたけ(450g)・ねぎ(1本)・しょうが(2片)・ゴマ油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ2)・五香粉(少々)

鶏と野菜たっぷり 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・鶏ひき肉(600g)・しいたけ(450g)・ピーマン(10個)・ねぎ(1本)・サラダ油(大さじ1)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・卵白(2個分)

牛玉ねぎ 水餃子班↑

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・玉ねぎ(中2個(400g程度))・ねぎ(1本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)・こしょう(少々)

牛大根蒸し餃子班↑↓

*材料(約7人分)

・牛ひき肉(600g)・大根(1本(500g程度))・ねぎ(2本)・にんにく(3片)・しょうが(2片)・ごま油(少々)・塩(少々)・醤油(大さじ1)・五香粉(少々)

*大根は千切りにしてざるに入れて塩をふり、10分程度たったら水で流し、しぼって水を切る。蒸し時間は約15分

所要時間2時間、やっと餃子が出来上がりました。これから楽しい食事タイムです。みんな美味しそう!!

「やさしい中国語で学ぶ中国文化交流講座」は、1月14日(土)から3月31日(土)まで後期講座(全12回)が開催されています。

(お問い合わせ先)

㈶佐賀県国際交流協会

Tel. 0952-25-7921(県庁内線1490 )

E-mail: info@spira.or.jp